حوارات لم تنشر أجراها في لندن معاوية يس

وقائع حوار لندني طويل بين معاوية يس ومحمد وردي

*** أنشأوا لي مدرسة ابتدائية في الديوم لتستوعبني معلماً لامكث في العاصمة

*** قابلت إسماعيل حسن للمرة الأولى في حفلة عرس وقدمني إليه الفنان رمضان زايد

*** اختلفت مع خليل أحمد بعد “يا طير يا طاير” ولما أسمعته “أول غرام” قال: دا كلام فارغ!

*** كنت أقلّد إبراهيم عوض وكان أحمد المصطفى يقول لي: لماذا تقلده وصوتك أجمل منه؟

*** عندما عدت إلى قريتنا أحمل العود أخذوا يسخرون مني! لأنني كنت عازف طمبور منذ كان عمري خمس سنوات

*** تأثرت بقدرات عثمان حسين في تأليف الموسيقى التصويرية لكن تخاصمت معه لما أنكر ملكيتي للحن ‘عارفنو حبيبي”

*** لست نادماً على نشيد 17 نوفمير وأنا الذي سميت الانقلاب “ثورة” وكان اسمه “حركة الجيش المباركة”

*** عرفت الأزهري منذ الصغر وصادقت المحجوب وسر الختم الخليفة والتقيت نميري مرة واحدة وأزعجتني “شَتَارْتُو”!

*** هذه الأغنيات شكلت نقلات في مساري وليس صحيحاً أن “الطير المهاجر” لها صلة بتهجير أهالي حلفا

*** الأمير عبد الرحمن بن سعود منحني إقامة وأهداني عوداً.. والقذافي كان منبهراً بأغنيتي “أصبح الصبح”

*** صوت السواقي وطعم الليل ووجوه الفتيات… أشياء من القرية سكنتني طوال حياتي في المدينة

* حوارات لم تنشر أجراها في لندن معاوية يس

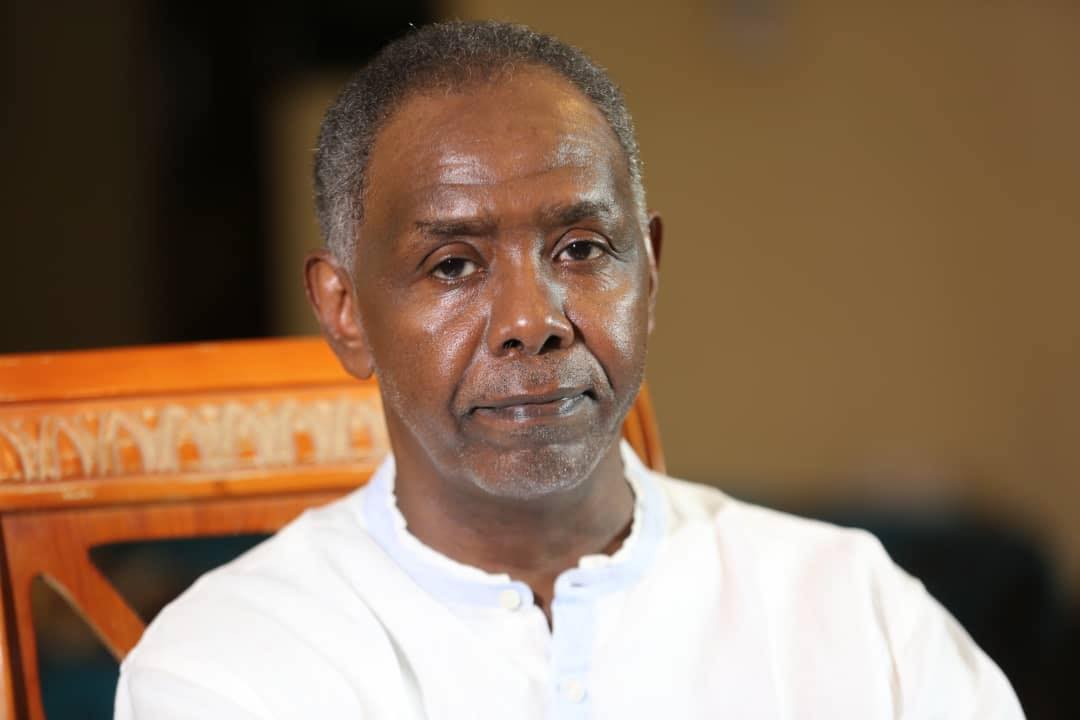

ليس ثمّةَ شكٌّ في أن رحيل الفنان الشاعر والملحن والمغني محمد عثمان حسن صالح وردي في أحد مستشفيات الخرطوم، في 18 فبراير 2012، عن نحو 80 عاماً من العمر، يمثل فاجعة للسودانيين قاطبة. فقد غرس صوته وموسيقاه في نفوس غالبيتهم العظمى. تعلموا منه معنى أن يكونوا سودانيين من دون عصبية للجهة ولا القبيلة ولا الانتماء السياسي. وجسدوا على وقع موسيقاه تصورهم لأبطال تاريخ بلادهم. وشخص بمثل تنوع تجارب وردي وتعدد الشعراء الذين تعامل معهم، وكم الأغنيات التي قدمها وتغنى بها، يصعب استنطاقه في تلك الجوانب مجتمعة. وقد كاتن هاجساً في ذهني منذ عقود أن أدون طرفاً كبيراً من ذكريات وردي. وكاد ذلك الحلم يموت بعدما تفرقت بنا السبل، فقد بدأ منفاه الاختياري بالإقامة في نوب اليمن، ثم أخذ يتنقل بين السعودية والكويت وسلطنة عمان. وعاد إلى السودان بعد انتفاضة العام 1985، لكنهه ما لبث أن غادره في عام 1989 ليمكث في ليبيا، ومنها إلى مصر، ثم لندن، ومنها إلى أسمرة، ثم القاهرة ولوس أنجليس.

غير أن إقامته القصيرة نسبياً في لندن أحيت في نفسي ذلك الأمل. وطفقت كلما زرته لذلك الغرض، أصطحب معي آلة التسجيل، حتى اجتمع لي عدد كبير من التسجيلات الصوتية، قررت أن أختص بها الجزء الثالث من سلسلة كتبي عن تاريخ الغناء والموسيقى في السودان، متأسياً بالمرجع الغربي الشهير “قاموس غروفز للموسيقى والموسيقيين”، وبالكتاب المهم “شعر الغناء الصنعاني” لعلامة اليمن الراحل الدكتور محمد عبده غانم.

وقد اخترت لقراء صحيفة “الراكوبة” هذا الجانب من لقاءاتي مع وردي، وهو يمثل وقائع ثلاث جلسات حوار مطولة، عقدت الأولى والثانية في شقة وردي بحي “بارك لين” (وسط لندن) مساء 13 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1994. وعقدت الجلسة الثالثة في منزل إنتقل إليه وردي في حي “ميدا فيل” (شمال غرب لندن) في 23 مايو (أيار) 1995.

إبان اللقاء الأول كان وردي يعكف على تلحين أغنية “يا صباح مالك عليّ” للشاعر محمد المهدي عبد الوهاب. وخلال اللقاء الثاني كان قد شرع في تلحين قصيدة للشاعر هاشم صديق (هي الأولى التي تجمعهما) مطلعها:

أسألِك عن سر ملامحِك

مالها مهمومة وغريب نبض الكلام

وتسأليني عن غمام شجني المحاصر

في بلد تاه في الظلام

صدقيني نحن وجهين من شَبَهْ

جرحين على الريح والزمن

اسمين على رمل الشوارع

قلبين على الغالي الوطن

… تالياً ما دار في اللقاءات الثلاثة:

* نريد أن تتحدث عن سيرة إبداعك. إذا تطرقنا إلى جوانبها يهمنا جداً التسلسل الزمني لأغنياتك والظروف التي أسفرت عن مولدها…

– بدايتي كانت بأغنية “يا طير يا طاير”. أذكر في بداية التحاقي بالإذاعة (1957)، وبعد إجازة صوتي، والثناء عليه من قبل لجنة الأصوات، أصر الأستاذ علي شمو (مذيع ومدير سابق للإذاعة ووزير للإعلام والثقافة والشباب والرياضة) على أن تكون الخرطوم مكاناً دائماً لإقامتي لقربها من جهاز الإذاعة. وكنت وقتها معلماً في المدارس التابعة للمجالس الريفية، ولم تكن لوائحها تسمح بنقل المعلم خارج نطاق المجلس الذي يتبعه. وكان علي شمو يقول أن بإمكاني أن أمارس الفن والتدريس معاً. وعندما شرحت وضعي وقصة المجلس، طلبوا الاتصال بوزير الحكومات المحلية الذي تتبع له المجالس الريفية. ولحسن حظي كان الوزير هو المرحوم محمد نور الدين، وهو نوبي محب للنوبيين، وكان مثلهم متشوقاً لإبداع النوبيين، ومهتماً بتتبع فنونهم منذ رحيل الخليل (خليل فرح).

ولمزيد من التعجيل بحل مشكلتي أمروا بإحضار أوراقي إلى رئاسة الوزارة في الخرطوم بالطائرة. ووصلت الأوراق فعلاً، لكن اصطدمنا بعقبة أخرى، إذ لم تكن هناك وظيفة شاغرة في المدارس التابعة لمجلس الخرطوم، رغم المجهودات التي بذلها مفتش تعليم الخرطوم آنذاك المرحوم الصحافي الأديب الكبير حسن نجيلة. وإزاء ذلك اضطر المرحوم نور الدين إلى إصدار أمر بأن تفتح مدرسة في الديوم، واستوعبت معلماً لتلاميذ الصف الأول.

في ذلك الوقت كان الأستاذ شمو قد ابلغ الشاعر إسماعيل حسن بظهور الفنان الجديد الذي هو أنا. وكان إسماعيل يكتب القصائد ويسلمها للملحن خليل أحمد ليلحنها للفنانة منى الخير. والحق يقال ان إسماعيل سبقني في التعامل مع الغناء والاحتكاك بفعاليات الوسط الفني والإعلامي في العاصمة. كان شاعراً معروفاً قبل ظهوري، عرفته الجماهير عبر حناجر التاج مصطفى وسيد خليفة ومنى الخير.

كان لقاؤنا مصادفة في بيت عرس كان يحيي فرحه الفنان الراحل رمضان زايد. قدمني إليه رمضان بقوله: “ده فنان قبلوه في الإذاعة وصوته جميل جداً”. فردّ عليه إسماعيل: أنا الحقيقة بفتش عليه لإنو كلمني عنه علي شمو. حصل هذا في أوائل يوليو (تموز) 1957.

الخطوة الأولى أن إسماعيل أخذني إلى خليل أحمد بعدما أعجب بصوتي، وكتب له قصيدة “يا طير يا طاير”، وطلب منه تلحينها بما يلائم صوتي. في تلك الفترة كنت ألحن الأغنيات المنظومة بالنوبية، ولم أخض غمار تلحين الأغنيات المكتوبة بالعربية.

أغنيتي الثانية هي “الليلة يا سمرا”، وهي من أغينات “الكسرة” (أغنية خفيفة كانت تعقب الأغنية الاستهلالية البطيئة الإيقاع)، ولحنها نوبي، عرّب كلماته إسماعيل حسن بعد أن أسمعته له. كذلك حصل الأمر نفسه مع أغنيتي الثالثة، وهي “يا سلام منك أنا آه”. وأبداً لم ألجأ إلى تعريب الألحان النوبية في تلك الفترة لعدم بزوغ ملكتي في التلحين، بل كان همي تجريب تراثي، وإدراك مدى قبوله وتقبله. وكنت أحس بأنه لونية جديدة قد تهبني خصوصية وتفرداً.

لقيت “الليلة يا سمرا” و”يا سلام منك” نجاحاً باهراً بلحنيهما النوبيين وكلماتهما المعربة. أما لحن خليل أحمد “يا طير يا طاير” فلم أكن أؤديه بارتياح، مع تقديري لخليل الذي لم يكن ملماً تماماً بطبقاتي الصوتية. كما أن “جوابي” كان عالياً، و”قراري” كان ضعيفاً، لذلك فكرت في التلحين بنفسي، بدءَ من أغنيتي الرابعة “أول غرام”.

(ورد في سجل أعمال الفنان محمد وردي في دفتر قسم التنسيق في الإذاعة السودانية أن علي ميرغني، وهو عازف كمان معروف عمل في الحقل الموسيقي حتى انتخب نقيباً للمطربين والموسيقيين خلفاً لوردي إثر مغادرته السودان في مستهل التسعينات) نظم ثلاث أغنيات من تلحين وغناء محمد وردي (ما عدا أغنية “بآلامي داري”)، والأغنيات هي:

– بآلامي داري سجلت في 25/7/1957

– قصة حب (مدتها 10.15ق) سجلت في 24/10/1960

– ليالي اللقاء (مدتها 11.00ق)

وللتاريخ فإن “أول غرام” من كلماتي وتلحيني، وعندما تقدمت بها كانت لجنة النصوص تنحصر في شخص الأستاذ المرحوم محمد صالح فهمي. فمددت إليه الورقة، فألقى عليها نظرة، وقال: غير مجازة. ليه تكتب انت وتلحن وتغني؟ فعملنا تعديلاً على الورقة نفسها، وجعلتها من كلمات علي ميرغني، فتقبلها الأستاذ فهمي. والحقيقة أنها كانت أول أغنية من كلماتي في غير لغتي الأم (النوبية)، وإطلاقاً لم أدخل فيها أي موروث نوبي. وحملتها إلى الأستاذ خليل أحمد امتناناً مني لنجاحي الأول بفضله، فوصف الأغنية بأنها “كلام فارغ”. من هناك اختلفنا. وأدركت لحظتها مدى اختلافنا: هو يتفنن في أساليب التصوير التقليدي لمعاني الشعر، وأنا كنت أبحث عن التجديد. وعاهدت نفسي ألا أتعاون معه بعد ذلك.

* الملاحظ أن “أول غرام” تبدأ بمقدمة موسيقية فيها عزف انفرادي للعود يجاوبه القانون والكمانات. الأغنية نفسها طويلة (أكثر من 10 دقائق) على النقيض من معظم الأغاني القصيرة التي كانت تسود ساحات الطرب…

– لم تكن هي أطول أغنية من نوعها. ممن سبقوني الأستاذ المطرب الملحن عثمان حسين. وقد كان يخلق موسيقى كبيرة تقديماً لأعماله الغنائية. وكان أيضاً ينوع “الكوبليهات” couplets لذلك عمدت إلى التأسي به في ابتكار مقدمة موسيقى خصصت بها آلة العود، وكان يعزفها في التسجيل الرسمي الذي تشير إليه العازف البارع الراحل بشير عمر “الشباب”.

لكن علي ميرغني كتب لي فعلاً أغنية “ليه نسيت أيامنا” (“بآلامي داري”، سجلت في 25/7/1957). في تلك الفترة وحتى عام 1958 كنا نسكن معاً في حي السجانة في الخرطوم. ومن المؤكد أن علاقتي مع علي ميرغني هي التي أدخلتني وقدمتني إلى مجتمع الفنانين والموسيقيين في العاصمة. وكان مركز الخرطوم جنوب مقراً لعدد من العازفين البارعين، منهم عبد الفتاح الله جابو وعبد الله عربي وحمزة سعيد وأحمد بريس والمرحوم رابح حسن. وإلى ذلك فإن علي ميرغني كان من المعلمين الرواد الذين اهتموا بالحركة الكشفية والشبابية في تلك المنطقة، وقطعاً صلته بالناس والأماكن أفادتني كثيراً من دون شك.

* هل يُفهم من ذلك أنك في بداية حياتك الفنية كنت فقط تأثرت بتجربة خليل أحمد معك، وما ذكرته عن عثمان حسين فحسب؟

– كنت مشبعاً بالغناء السوداني نفسه. وكنت أقلد الفنان الكبير إبراهيم عوض، لكني حرصت منذ الانطلاقة الأولى على إيجاد محمد وردي القائم بنفسه. كان المطرب الرائد الكبير أحمد المصطفى يقول لي في تلك الفترة لماذا تقلده وصوتك أجمل من صوته؟ كانت التجربة التي سبقتني تجربة فنية كبيرة وثرية. وربما كنت الفنان الوحيد الذي اختبرت الإذاعة صوته من العاشرة صباحاً حتى آذان المغرب، وكان شهر رمضان في ما أذكر. وقد غنيت بمصاحبة عودي لحسن عطية ومنى الخير والتاج مصطفى.

عثمان حسين كان له باع طويل في التصوير الموسيقي لمعاني الشعر، حتى أن كثيرين كانوا يقولون إن لخليل أحمد دوراً في ألحان عثمان حسين. والواقع أن العمل الموسيقي في الزمان الماضي كان ينتج على صعيد جماعي، إذ يساهم العازفون المقتدرون في تعديل الموسيقى، وتجويد العزف نفسه، لذا يشار كثيراً إلى فضل عبد الله عربي (عازف كمان وملحن) وموسى محمد إبراهيم (عازف بيكلو وقائد أوركسترا وملحن) على بعض أعمال عثمان حسين. ويشير كثيرون إلى أن مشاركة خليل أحمد في “غرد الفجر” و”القبلة السكرى”. وليس في ذلك ما ينال من مكانة وموهبة عثمان حسين.

* ننتقل إلى خامس أغنياتك …

– قصة حب:

حِبــي حبـك شـاغلني/طرفـك ناعس وآسرني

هل في شرعك تظلمني/ مخلص ووافي ومخاصمني

* لا بد أن قرار الانتقال من حلفا إلى العاصمة كان قراراً صعباً. دائماً الناس يغفلون الفترة التي عشتها في المنطقة قبل الهجرة. لماذا لا نتحدث عنها؟

– قبل حضوري إلى الخرطوم كنت مغنياً معروفاً من حلفا إلى دنقلا. وكنت معلماً تميز بتلحين الأناشيد المدرسية. وألحاني تلك كانت مشربة بالتراث النوبي. وكنت أيضاً متأثراً بالقدرة التصويرية في التعبير الموسيقي لدى محمد عبد الوهاب وفريد الأطرش وعبد الحليم حافظ. وكنت مدركاً وواعياً عندما ظهر محمد الموجي وكمال الطويل.

لم تكن مصادر تغذيتي الفكرية والسماعية موسيقى المصريين لقربها من منطقتنا. خالي كان يملك فونوغراف، فأتاح لي ذلك الاستماع وأنا صغير إلى أغنيات “حقيبة الفن”. كما أني تعلمت عزف العود عام 1954، عندما كنت معلماً في مدرسة قرية أشكيت. كان معي طمبور لا يفارقني. لكن لجنة المدرسة رأت أن تكرم مجهودي في مجال تلحين الأناشيد بأن تشتري عوداً وتهدينيه.

قبل ذلك لم أر العود سوى مرة واحدة في الخرطوم. كان ذلك عام 1953، كنت قد أوفدت إلى العاصمة لحضور مؤتمر المعلمين الريفيين الذي عقد في (ضاحية) شمبات (الخرطوم بحري). أثناء بقائي هناك حضرت حفلة زواج ضابط (في الجيش) يسمى عبد الحميد خير السيد، أحياها أحمد المصطفى في حي الخرطوم (3). تلك كانت أول مرة أشاهد فيها إنساناً يعزف عوداً. ولشدة الازدحام لم استطع الدخول إلى مكان الحفلة نفسها، فعلوت فوق دراجة كانت متكية على الجدار، وكدت أصاب بسوء عندما طحت أرضاً، لان صاحبها سحبها لما رآني أتوسل بها لرؤية مكان الحفلة.

بذلت جهداً مقدراً بعد النهوض حتى تمكنت من الدخول. ولا أزال اذكر مشهد الفرقة الموسيقية ومن بين أفرادها عبد الله عربي وكان شاباً في مقتبل العمر. وبعدما انتهت الحفلة عدت إلى حوش جدي دياب أحمد بلال حيث كنت أقيم، ففوجئت بأنه رفض أن يفتح لي الباب، ولولا عطف زوجته عليّ لكنت قضيت بقية الليل هائماً على وجهي في مدينة لا أعرف فيها شخصاً.

في تلك الزيارة نفسها سهرت حتى الصباح في منزل قريبي أنور محمد صالح في حي الموردة (أم درمان)، مستمعاً للفنان الكبير إبراهيم إدريس (ودّ المقرن)، وهو مغنٍ ذائعُ الصيت، وعازفُ عود مقتدرٌ.

اعتاد أهل البلد (قريتنا) أن يلتفوا حولي لسماع غنائي بمصاحبة طمبوري، وعندما عدت في عطلة عام 1954 ومعي العود كانوا يسخرون مني. لكني بقيت أحأول أن اعزف شيئاً مفهوماً من دون مساعدة تذكر. مثلاً كنت عندما أحتاج إلى دوزنته أضطر إلى دوزنته مع الموسيقى التي تبثها الإذاعة السودانية. وفي غضون 45 يوماً أضحيت قادراً على عزف أي أغنية استمع إليها جيداً. وأذكر أن قريبي محمد أمين عبد الرحمن كان قد سبقني في محاولة العزف، ففقته.

لم أتعلم العزف على يد أي شخص، وربما كان لخبرتي في عزف أوتار الطمبور، وهي تفوق أوتار العود في صعوبة التعامل معها، دورٌ كبيرٌ في إتقاني عزف العود سريعاً.

* الطمبور كيف ومتى تعلمت العزف عليه؟

– تعلمته إلى درجة إجادة عزفه قبل دخولي المدرسة الابتدائية (الكُتّاب كما كانت تسمى). وقد تلقنت مبادئه على يد معلمي كامل البنّا حسن عبادي، وهو من أبناء قبيلة المناصير المعروفة في شمال السودان، وكان مشهوداً له في عزف الطمبور. وكان يعاقبني حين أخطئ. وكان الناظر إليه يحار من رشاقة أنامله على أوتار الطمبور، وأعتقد أنه كان أفضل كثيراً من النعام آدم عليه الرحمة. هذا الرجل دربني جيداً وأنا له مدين. كذلك لا تنس أن أخوالي كانوا “طنبارة”.

* غير النوبيين لا يعرفون شيئاً عن وضع الغناء النوبي سابقاً. وما عرفناه منه بعد ظهور الإذاعة اقتصر على النماذج التي قدمتها أنت وبعض أبناء المنطقة. حدثنا عن هذا الجانب…

– الغناء النوبي إبان طفولتي كان عادياً، بمعنى أنه كان يخلو في الغالب من موضوع شعري تتناوله أبيات منظومة شعراً. كان يكفي المغني أن يردد بيتاً واحداً مع العزف على أوتار الطمبور. لم تتنظم الأغنية-القضية أو الأغنية-الموضوع إلا بعد ظهور المغني القديم الشهير علي عُشّاق في أرض الحجر*، صوته كان جيداً. وكذلك المطرب الكبير دهب من جزيرة صاي (قرية خليل فرح)، وكان ينظم قصائد رائعة، إضافة إلى عمي علي سليم وهو طنباري رائع.

من أولئك الثلاثة بدأ الشعر الغنائي النوبي الذي ينتظم أبياته موضوع أو قضية. أنا شخصياً كمطرب معروف في تلك الفترة على الصعيد المحلي كنت أردد أغنيات الشايقية بنفس إيقاعاتهم. الأغاني كانت تُتدأول عبر حناجر عمال البناء والمراكبية. الأخيرون بالذات كانوا يواكبون الجديد بحكم تنقلاتهم. سمعت بالنعام آدم وأغنياته من أفواه عرب العبابدة المستوطنين منذ القدم في بلدتنا، فقد كانوا يسافرون إلى ديار الشايقية وعند أوْبتِهم يحكون لنا عن غناء النعام والنِّقَيْ وحمودي، وكنت أحفظ منهم تلك الأغنيات.

مع ذلك لم أتأثر كثيراً بالقضية السياسية في أغنياتي التي نظمتها وغنيتها باللغة النوبية. الاستثناء قصيدة نظمتها عام 1968 أهجو فيها بعض الأحزاب السياسية والساسة الكاذبين الذين خدعوا مواطنيهم بالأحلام ومعسول الحديث:

سوكّا وير كيتّي

سوبو كي ريتي

وهي تعني تقريباً “ما دمنا كلنا ننظر الهلال، فغداً سيكون بزوغه إذا لم يبزغ اليوم … نحن أبناء الفلاحين والغلابى والمعوزين.. ونساؤنا ينجبن باستمرار لتستمر دورة الحياة.. لذلك سيظهر الهلال” .. وكان الهلال رمزاً لمرشحنا حسن عبد الماجد ولم يكتب له الفوز في انتخابات 1968.

واستطيع أن أقول إني ألفت عدداً كبيراً من الأغنيات العاطفية باللغة النوبية، وينتظرها أهلي بتلهف شديد عبر الكاسيت. وكان لي ند في هذا المجال هو المرحوم حسين محمد أحمد وقيع الله الشهير بحسين ألالا. وبوفاته انحسر الإبداع الشعري الغنائي في المنطقة، أو هذا ما ألحظه من خلال ضعف معرفة الأجيال الجديدة باللغة نفسها، ومن خلال ضعف التركيب الشعري عند الأجيال الجديدة.

من أقدم اغنياتي بـ “الرطانة” (اللغة النوبية) “ليكا قيلي” وهي من بداية الستينات أقول فيها ما ترجمته:

“أنا أذكرك ليلاً ونهاراً

أحرقتني الذكرى ليل نهار

أذكرك ..

كلما نويت أن أسلوك

تشرخين قلبي وتندسين فيه

كلما هممت بنسيانك

تقتربين مني أكثر”

وقد ترجمها ترجمة جيدة إلى العربية الشاعر الراحل مرسي صالح سراج، وبكل أسف أضعت الورقة التي خط فيها النص المترجم. منطقة السكوت حيث مسقط رأسي مليئة بالشعراء والفنانين الذين امتد نفوذهم وتأثيرهم من حلفا القديمة حتى منطقتي المحس والدناقلة.

* وهل منها أيضاً أغنيتك المسموعة بالرطانة “مسّون كيل”؟

– هي أغنية جديدة نسبياً لأني نظمتها وأديتها عام 1981. وتعني مسون كيل بالعربية “أجمل واحدة”. والمعنية فتاة أحببتها، والعجيب أن هذه الأغنية فيها أخيلة وصور لا تتأتى عادة لشخص يسكن في العاصمة وليس في القرية، تأمل:

“ايلي مسون كيل”

يا زهرة يا جميلة

حقاً أنت كذلك ..

“أوه .. فنتِتو

يا طعم التمر

“أوه نبْتو”

أيها التبر

“سور قيسير كوركير

تيق كودجيكاي تون كيل”

تنزلين برداً وسلاماً عليّ

فتردِّين رُوحي

* أعتقد بأن أغنيتك النوبية “كيرولّي” مشهورة أيضاً ويتفاعل معها جمهورك النوبي …

– هي أيضاً أغنية عاطفية كتبتها عام 1983. زرت البلد عامذاك للعزاء في عمي الأكبر الذي ربّاني، وحين ودعت أختي عائداً إلى الخرطوم، قالت لي بعطف شديد “كيرولي نُقُل لى؟” ومعناها “خلاص جيت وخلاص ماشي”؟ عندما وصلت إلى بيتي في الخرطوم نظمت الأغنية ولحنتها في آن معاً.

* هذه القدرة الفريدة على استدعاء الصور القروية واستخدام مخزون فترة الطفولة في التصوير والتراكيب الشعرية النوبية لديك كيف تأتت لك وأنت تقيم منذ فترة طويلة في العاصمة؟

– لا تنس أنني عشت في القرية ربع قرن من الزمان، وغادرتها وأنا رجل متزوج. وفيها تعلمت ومارست التعليم والغناء والزراعة. الزراعة تحديداً تربط الإنسان بأرضه أكثر من أي شيء آخر. كنت أشتل طوال عمري الذي قضيته هناك. لذلك أعرف جيداً رائحة التراب وطعم القرية وروائحها ومذاقاتها. ولو أني كنت رساماً لتفننت في رسم لوحة للمنطقة الممتدة من حلفا حتى المحس، لأن عمقها في مخيلتي غائر وبعيد.

صدقني مضت الآن أكثر من 37 سنة منذ توزعت نفسي بين الخرطوم ومصر وأوروبا وكندا والسعودية، لكني حتى الآن حين أحلم في منامي لا أرى شيئاً سوى الصور والأخيلة والأحداث المستمدة من البلد التي سكنت عقلي الباطن تماماً.

النوبيون في السودان ينقسمون إلى نوبيين حلفاويين، ونوبيين سكّوت، ونوبيين محس، ونوبيين دناقلة، واللغة مشتركة، ما عدا لغة الدناقلة التي هي أقرب إلى لغة الكنوز (الكنزيين) في أسوان. نحن السكوت والمحس في وسط منطقة النوبة نتكلم لغة واحدة لكن قد نختلف في طريقة الأداء، أو ما يسمى ACCENT ، لكن المضمون واحد.

لغة الدناقلة شبيهة بلغة الكنوز، رغم أن الأخيرين يتميزون بسرعة النطق، لكن لغة الدناقلة مع ذلك لا تخرج كثيراً عن المفردات النوبية. أنا شخصياً من منطقة السكوت، ويصح أن أوصف بأني مَحَسي.

التصاقي بالقرية استمر ربع قرن، وهي فترة كافية لترسِّخَ في ذهني صوراً ووجوهاً لا حدّ لها. صور الفرح والترح. والقرية بالنسبة إليّ هي القرية رغم دخول الكهرباء والتلفاز. وأكثر ما رسخ في ذهني عنها صور البساطة وكدح الأهل في طلب الرزق. وفي ذهني دوماً قناعة المزارعين بما يأتيهم من رزق، وسخريتهم ممن يخرج عن تقاليدهم.

زمان كان ليل القرية مضمخاً بالجمال. كانت حريتنا أثناء الصبا مطلقة، طبعاً في نطاق التقاليد. كنا نُغنّي بلا قيد، ونسبح في النيل بلا قيد، ونرقص مع الفتيات، ثم نتكفل بتوصيلهن إلى دور ذويهن.

كنا في الليل نتحلق رجالاً ونساءاً حول النار ليحكي لنا العم عابدون أحمد، وهو “ريّس” المركب، وهو طنباري أيضاً، تفاصيل عمله اليومي ورحلاته، وهي تفاصيل غنية بالجمال والشهامة والوصف، وكان يسردها أحياناً في قالب غنائي. وكنا نسمع أيضاً قصص أبي زيد الهلالي والزير سالم عبر أفواه الرواة والمنشدين.

الحياة نفسها كانت عامرة. لم تكن هناك طواحين. كنا “ندرش” القمح والذرة على “الرَّحَّايات”، وهذه أول طقوس العرس في بلدنا. وعلى كل “رَحَّايَة” تدور يجلس ولد وبنت، والبنت عادة هي التي تختار شريكها في الرَّحَّاية. طبعاً تختاره سراً. كان الفرح يمتد أسبوعاً بحاله.

وتتفرغ مجموعة أخرى من البنات لصنع “البروش” من سعف النخيل، وكن يقمن بتلوين منتجاتهن بطريقة فنانة، ويجلسن تحت ظلال أشجار النخيل لصنع البروش ويرددن أغنيات خاصة. هذه أشياء لا تفارق الذاكرة مطلقاً. صوت السواقي، وطعم الليل وشكله، ووجوه الفتيات .. أشياء لا يمكن أن تغيب عن البال مطلقاً.

* رغم ذلك اتجهت إلى التعبير القومي عن انتمائك السوداني العريض وليس الإقليمي الجهوي الضيق..

– لأني كنت ولا زلت مؤمناً بأني عبر هذه الأغاني النوبية أنقل أشياء من لغة تملك صوراً وأخيلة تساهم فعلياً في تطوير وإثراء الحس الجمالي السوداني. وأعتقد بأن اللغة النوبية تتميز بما تحويه مفرداتها من موسيقى داخلية. والكلمات النوبية في أغنياتي تستهدف من يفهمها، لكن ألحانها خماسية سودانية يمكن عزفها بآلة مفردة كالطمبور. وأعتقد بأنها إضافة أن يكون لدى الإنسان هذا الإدراك الذي لا يعزله عن الحس القومي.

* دعنا نتحدث عن ظاهرة السودانوية أو السودانية (سودانيزم Sudanism كما تحب أن تسميها) في غنائك الوطني العام الذي يلتف حوله السودانيون قاطبة. ما هي العوامل المؤثرة وراء ذلك؟ وما هي الدوافع التي تركتك تنطلق في الاتجاه القومي رغم أنك آتٍ من منطقة هامشية بالنسبة إلى المركز من حيث خصوصيتها ونأيها؟

– المرء يحذو خطى من سبقوه في هذه التجربة. المسافة بين صواردة وصاي، بلدة خليل فرح، لا تزيد على سبعة كيلومترات. ومع انتمائنا الأسري، من المفارقات أني رأيت النور في السنة التي فارق فيها خليل الحياة (1932). أنا قطعاً لست أول تجربة في السياق المذكور. فقد كان خليل فرح فناناً سودانياً قومياً رغم حضوره للعاصمة في التاسعة من عمره وكان “رَطّانيّاً” قحّاً. ومن المنصف أن نقول إن ما نطق به لسانه في العامية السودانية لم يتأت لغيره من شعراء الحقيبة (وهي الفترة التي عاشها وأبدع فيها).

الزمن والظروف والمصادفة هي العوامل التي أتت بي إلى المركز، لكني أتيت مستوعباً أصلاً إيقاعاتٍ جمّةً، وكنت قادراً على التلحين في أصعب الإيقاعات السودانية غير الموجودة في منطقتنا، ومنها التُّم تُمْ والدّلّوكة والمردوم. الإيقاع السائد في منطقتنا هو إيقاع “الريقي” الذي لم نتعلمه من بوب مارلي، بل إن تصفيقنا (صفقتنا) “ريقي”، وليس إيقاعاً مكرراً مثل إيقاع الطار في حلفا. وهناك خلط بين إيقاعنا “الريقي” وإيقاعات المناصير والشايقية وطار “حاج الماحي” (المادح المعروف). هذه التعددية متوفرة في منطقتنا من السكوت حتى دنقلا.

إيقاعنا “ريقي” يرافقه رقص متحرك، بينما يتسم رقص منطقة حلفا بالمشي. الفتاة في منطقتنا ترقص رقصاً منتظم الإيقاع، وتحرك رقبتها ميمنة وميسرة طبقاً للإيقاع، وفي داخل زمن الإيقاع تمنح “الشبَّال”. وأعتقد بأن رقصتنا أجمل من الرقص النسائي المرافق لأغنيات الحقيبة في أم درمان، لأن حركة رقبة الراقصة رتيبة ومكررة في غناء الحقيبة.

* هذا الانتقال من القرية إلى العاصمة هل تم من دون صدام أو صعوبة؟ اللسان هل كان طلقاً؟ أم أنك مثل كل أهلك تعاني من مشكلة ازدواجية اللغة؟

– عندما انتقلت إلى العاصمة لم أكن رطانياً قحاً مثل خليل فرح غداة مجيئه إلى الخرطوم، لكني طبعاً لم أكن أتحدث مثل أولاد العاصمة. لكن رويداً رويداً انعدل لساني بحكم ذكائي في استيعاب اللغة العربية. وطبعاً توجد في العامية العربية السائدة في السودان “مطبات” كثيرة لم نكن نجيد التخلص منها نحن النوبيين. لكني أتقنتها بالصبر والممارسة.

صدمتني في المدينة أشياء كثيرة. مرة كنت أغني في حفلة في حي الخرطوم نمرة 3، وكان يرافقني العازفان علي ميرغني وأحمد بريس وعازف طبل لا أذكره، فجأة أتى شخص يرتدي قميصاً حريمياً وشيئاً في الصدر يجعله قريب الشبه بالنساء! لم يثر ذلك حفيظة الحضور! لكني كسّرت العود احتجاجاً وغادرت المكان.

ومرة كنت أغني أغنية “الطير المهاجر” في حفلة في منزل أسرة مشهورة في أم درمان لها ارتباطات بكرة القدم، فظهر شاب مائع يرتدي بنطالاً محزّقاً، ويمضغ العلكة (لبان) بطريقة سمجة وغير لائقة برجل. وكان يريد ان “يُبشّر” فيّ كعادة أهل السودان مع المغنين، فبدأت أتراجع القهقرى حتى وجدت نفسي داخل غرفة، فتوقف العازفون عن العزف، وكان وسط الحضور عدد من الشواذ الذين وصفوني بثقل الدم! وبقيت في الغرفة حتى أتاني العازف عبد الله عربي وطلب مني الخروج لمواصلة الغناء، وعندما ظهرت أمام الجمهور، انطلقت زغاريد النساء إعجاباً بموقفي.

وذات مرة حصل موقف مشابه في حفلة كنت أقيمها في ضاحية برّي في الخرطوم، وعندما تقدم نحوي شاب مائع توقفت عن الغناء وطردته من أمامي. وقد غضب صاحب المنزل لكنه لم يقل شيئاً، لأن زغاريد النساء تقديراً لموقفي طغت على أي شعور مناهض لتصرفي. هذه الأشياء لا أقبلها مطلقاً. لذلك أعتبر أني شكلت فني ومستمعي بالطريقة التي ارتضيها لنفسي أخلاقياً حتى تحقق لي الاحترام الذي أنشده. وهو مجهود كما ترى تحملت في سبيله الكثير، فقد وُصفت بأني مغرور، وبأني “مُزْدَرٍ”، وثقيل دم.

* أغنيتك السادسة ..

– جمال الدنيا:

بشوف في شخصك أحلامي

ودنيا تفيض بأنغامي

وسحر الدنيا في عيونك

يبعد عني آلامي

ــــــــ

بشوف الكون جميل وبديع

ومُر أيامو يبقى ربيع

أحب الدنيا لي حبك

ويسعد حبك أيامي

ــــــــ

رياض وزهور على خديك

بديعة وتخلب الانظار

تزيد فوق الجمال الفيك

معانٍ كلها أسرار

تخلي الدنيا في عيوني

جمال وكمال بيتجدد

أمل بسام بيحدوني

أغني ليك وأتودد

ولحني الغالي أهدي إليك

وأنبت للوجود أزهار

ـــــــ

ياحبيبي الدنيا ما أحلاها

بديعة وحلوة بين ايديك

فهل أيامي تسلاها

إذا ما غبت عن عينيك

هويتك صرت ولهانك

عشقت الدنيا علشانك

وكم رددت ألحانك

كتير غنيت بذكراها

كتير غنيت بشوقي إليك

هي من كلمات كمال محيسي، وقد لحنتها وسجلتها عام 1958، وهي من أغنياتي الأثيرة إلى نفسي. تلتها مباشرة أغنية “الوصية” من تلحين برعي محمد دفع الله. ثم جاءت أغنية “يا ناسينا”. بعدما سجلت هاتين الأغنيتين قرر مدير الإذاعة المرحوم الأستاذ متولي عيد ترقيتي إلى الدرجة الأولى.

لم تكن حالنا كما هي الآن. كنا نبدأ بالدرجة الرابعة، ونُمنح مهلة ثلاثة أشهر يقوم إثرها متولي عيد بمراجعة أدائنا خلالها. وقد كان متولي عيد رجلاً أميناً ونزيهاً للغاية. وكان يقوم بنفسه بجولات في الريف لاستطلاع آراء المستمعين للإذاعة.

* وكيف تمت عملية الترقية؟

– استدعاني متولي عيد إلى مكتبه، ودعا في الوقت نفسه زملائي إبراهيم الكاشف وحسن عطية وعثمان حسين وأحمد المصطفى. وعندما دخلنا مكتبه وجلسنا، خاطب زملائي قائلاً: الولد ده أنا عايز أرقيهو إلى الدرجة الأولى وأريد رأيكم بأمانة. أنا شخصياً لا أحابي أحداً، لكن من الإنصاف أن نقول إن إنتاجه غزير وجيد، وقد أصبح من المطربين الأوائل في برنامج ما يطلبه المستمعون.

وافقوا جميعاً على أحقيتي بالترقية. وهي شهادة من العمالقة الذين أعتبرهم رواداً حظيتُ بالنشأة وسطهم. وأذكر أن متولي أردف موجها الحديث نحوي: “أقول لك امام اخوانك الكبار هؤلاء إنك حالة شاذة واستثنائية، وحرام ان نحرمك من حقك. لكن والله تروح تنغمس في ربط الكرافتات وركوب السيارات وتعتبر نفسك وصلت القمة مع اخوانك اللي بيغنوا من ثلاثين سنة، أعيدك مرة أخرى إلى الدرجة الرابعة”.

وسلمني خطاب إعتماد الترقية، فاحتضنني زملائي الكبار، وخرجت من مبنى الإذاعة متأثراً باكياً خائفاً من جسامة مسؤولية الانتقال إلى مرتبة الفنانين الذين كنت أقلدهم وأحتذي بهم. عملية صعبة. حصل ذلك عام 1958، أي بعد أقل من عامين من دخولي الإذاعة، وانضمامي إلى سلك المطربين المعتمدين لديها. لذلك غمرني إحساس بأني اجتهدت حقاً. لكني بقيت واثقاً من نفسي، خصوصاً أن الترقية منحتني فرصة الغناء أربع مرات في الشهر، إلى جانب ما حققته من ارتفاع في دخل حفلاتي الخاصة والجماهيرية.

في عام 1959 ظهرت أغنيات “لو بهمسة”، و”لو بالصد أبيتيني”، و”صدفة”، و”غلطة”، و”سؤال”. وفي عام 1960 “بعد أيه” و”المستحيل” و”خاف من الله”. وخلال الفترة 60-1962 كان إنتاجي غزيراً لأني كنت حريصاً على ألا أخيب آمال متولي عيد في فني، خصوصاً أنه ظل يلاحقني بالمراقبة حتى بعدما ترك العمل في الإذاعة.

هناك عامل مهم: كنت خلال تلك الفترة أتحدى نفسي، وعندما صرحت بذلك للصحف غضب كثيرون، واتهموني بالغرور. لكني حقيقة كنت أطمح إلى شحذ المنافسة بين الفنانين للارتقاء بفنهم، خصوصاً أن الفنان الذي نافسته وكنت أقلده توقف عن الإنتاج، وهو إبراهيم عوض. وتبعه كثيرون.

ولم ألحن أي أغنية لأي من فرسان الساحة الفنية تلك الأيام: إبراهيم الكاشف وعبد العزيز محمد داود وأحمد المصطفى وسيد خليفة وحسن عطية وإبراهيم عوض. كلهم كانوا ملحنين مقتدرين. عبد العزيز لا أستطيع أن ألحن بأسلوب أغنياته. لكن حدثت واقعة مهمة أثارت معركة صحافية كبيرة، ولا بد من أن نتعرض لها.

دارت المعركة حول أغنية “عارفنو حبيبي وعارفني بحبو/ حرام عليكم تقيفوا في دربو/ حارمني ليه؟ ليه والله بحبو”. فهي من تلحيني، وأنكر الأستاذ عثمان حسين ذلك. كانت علاقتي وثيقة للغاية بالشاعر الراحل إسماعيل حسن وقتذاك. وذات مرة زرنا الفنان عثمان حسين في منزله فوجدنا هذه القصيدة أمامه، وهي من نظم إسماعيل. وربما لعلاقتي بإسماعيل أجد انقياداً وسهولة في تلحين أشعاره. ويبدو أن لحنها استعصى على الأستاذ عثمان.

عندما فوجئ الفنان الكبير بزيارتنا استأذن ليدخل داره ليهيئ لنا ما يضيّفنا به. طلب مني إسماعيل أن أحاول معالجة القصيدة تلحيناً، وقبل ان يعود عثمان فرغت من تلحين المقطع الأول! وعندما عاد عثمان أعجب باللحن وبدأ يردده معي. وأثناء ذلك دخل علينا العازف القدير عبد الله عربي الذي طلب من عثمان الاستمرار في ترديد اللحن معي. وأتى في اللحظة نفسها لاعب فريق الهلال صديق منزول الملقب بـ “الأمير” وكان يحمل معه جهاز تسجيل. وقد كان صديق منزول شاهدي الوحيد الذي لا ترد شهادته عندما تفجرت المعركة على ملكية اللحن بيني وبين عثمان حسين.

وبلغت المعركة ذروتها عندما وقف الصحافي شريف طمبل مع رفيق ربْعه عثمان حسين، وكتب بالخط العريض يتساءل: “من هو وردي ليلحن لعثمان حسين”؟ فذهب إليه الأمير صديق منزول حاملاً جهاز التسجيل، فكتب شريف طمبل في اليوم التالي: “فليصمت عثمان حسين”!

وأذكر أننا اختلفنا ذات مرة، في سياق تلك المعركة، أثناء مشاركتنا في حفلة عمومية أقيمت في سينما أم درمان الوطنية. عندما أتيت إلى مكان الحفلة وجدت الأستاذ عثمان حسين يوقع الأغنية نفسها مع الفرقة الموسيقية. قلت له من دون وجل أو تردد: “ياعثمان الأغنية دي أغنيتي”. فوجم العازفون. ولم يتكلم عثمان. وأردفت: إنها أغنيتي ومهما يكن سأغنيها في هذه الحفلة مثلما ستفعل، ولنر أينا سيؤديها أجود.

غادر عثمان حسين مكان الحفلة. كان تحدياً مني. لكن على الصعيد الشخصي، وبعد أن صرت فناناً كبيراً، استقرت الأمور في العلاقة بيننا، ولم يكن بيننا أي جفاء. وعثمان حسين من الفنانين الذين أكن لهم تقديراً كبيراً. وكل ذلك كان منافسة. ولا شك في أنني كنت أطمح إلى الوصول إلى القمة التي وصلها قبلي. وهو قد تقدمني كثيراً، وكنت أسعى إلى التفوق عليه كفنان. عثمان حسين كان بمثابة حاجز كفاءة أمامي.

* نعود إلى أغنياتك …

– من الأغنيات المهمة في مسيرة حياتي أغنية “أسعد الأيام”، وهي من ألحان الشاعر الملحن عبد الرحمن الرّيّح. ود الريح لم يكن يعطي مطرباً قصيدة غير ملحنة. غير أني لاحظت أن موسيقى هذه الأغنية كانت ترداداً للميلودية الغنائية نفسها، فقلت للشاعر الملحن إنني لن أضيف شيئاً إلى ميلوديته، لكني راغب في إدخال موسيقى على اللحن، فوافق. وكانت الأغنية:

أسعد الايام

مرّ بيْ في عام

شفت فيه حبيب

كالربيع بسّام

هذه الأغنية جميلة حقاً، وقد سجلتها للإذاعة عام 1958. وعبد الرحمن الريح رغم معاصرته وانتمائه إلى جيل الحقيبة (حقيبة الفن) كان متطوراً حتى نهاية حياته. فقد كان يعزف العود، وكان دائماً حسن الهندام، تغلب عليه الرومانسية في تكوينه النفسي. كان دائماً يزور معرض الزهور في أي مكان يقام فيه، خصوصاً منطقة المقرن. كان مولعاً دائماً بالجمال البرئ.

أبرز العلامات الفارقة في مسيرتي الفنية خلال الستينات ثلاث أغنيات كبيرة قدمتها خلال الفترة 1963-1964، وهي:

– الحبيب العائد للشاعر صديق مدثر

– مرحباً يا شوق للشاعر جيلي عبد المنعم عباس

– الطير المهاجر للشاعر صلاح أحمد إبراهيم

ثلاثتها من معالم مسيرتي الفنية. وأول أسباب ذلك أنها ليست من أشعار المرحوم إسماعيل حسن. فقد كانت بيننا جفوة سببها أنه كتب في الصحافة يقول: “أنا خلقت وردي وأنا سأحطمه”. فرددت عليه عملياً بأنني لن أموت لمجرد توقفي عن تلحين أشعاره.

السبب الثاني: أن هذه الفترة تعلمت فيها الموسيقى التصويرية بمجهود شخصي. كما أنني شعرت بأني أضفت شيئاً إلى فني بتعاملي مع شعراء غير إسماعيل حسن الذي غنيت له حتى ذلك الوقت 22 أغنية. والحقيقة أني تعاملت آنذاك، تحديداً في عام 1965، مع الشاعر التجاني سعيد فلحنت وأديت قصيدته “من غير ميعاد”. وفي عام 1966 بدأت مرحلة من التعاون مع الشاعر إسحق الحلنقي الذي استطاع خلالها أن يكون الشاعر الثاني الذي خصصته بأكبر عدد من ألحاني. وأعتقد بأن أول لحن تعاونّا فيه كان أغنية “موسم الشوق” التي تعارف الناس على تسميتها “عصافير الخريف”.

قبل هذين الشاعرين، ولكن خلال الفترة نفسها، كنت قد تعرفت إلى شعراء مهمين، فقد غنيت “الهوى الأول”:

أخـادع نـفـسي بحبك وأمنيها

وأهرب حتى من ذكراك وألاقيها

نار الشوق أقول الصبر يطفيها

للشاعر جيلي عبد المنعم عباس. وقدمت أيضاً “هدية” (حبيبي فكِّر وقدِّر) للشاعر السر دوليب. وغنيت أيضاً “عذبني” للشاعر محمد يوسف موسى. بل قبل ذلك، عام 1962 قدمت “ما في داعي” للشاعر محمد عثمان كجراي.

جيلي عبد المنعم عباس، مستشار قانوني في دولة الإمارات العربية المتحدة. أرسل لي – من دون سابق معرفة – قصيدة تحولت أغنية مشهورة وإن لم تجر على حنجرتي، يقول فيها “أيامك باسمة يا قلبي وانت بتشكي .. تتظلم … ألخ”. وكان عندئذ طالباً في مدرسة حنتوب الثانوية التي كانت تعتبر من المدارس الثانوية المهمة في تكوين عناصر مهمة من قادة المجتمع السوداني.

أعجبتني القصيدة، ولحنتها في بيروت، حيث كنت في رحلة فنية ومعي الفنان صلاح بن البادية. أعجب صلاح باللحن من كثرة ترديدي له إكمالاً وتجويداً. وبدأ يتحدث عن كثرة أغنياتي، وأني لست في حاجة إلى جديد بسبب الأعمال المتتابعة التي قدمتها منذ افتراقي عن إسماعيل حسن. كانت الروح طيبة بين الفنانين آنذاك. أهديته اللحن بعدما عدنا إلى الخرطوم. ولا زلت عاتباً عليه أنه تعجل تسجيلها من دون دعوتي إلى حضور التنفيذ، لأني شعرت أنه كان بإمكاني إدخال تعديلات في آخر لحظة.

مرة سئلت في مقابلة صحافية عن رأيي في أداء صلاح للأغنية، فأبديت عدم رضائي. ففوجئت بصلاح يرد في تصريح لصحيفة أخرى “وردي أعطاني هذه الأغنية لعدم مقدرته على أدائها”! (ضحك ..) لقد حرصت على أن تكون مقاطع اللحن منوعة، وأن يكون المد النغمي فيها طويلاً. ولاحقاً قُبل جيلي في كلية القانون في جامعة الخرطوم. وصرنا أصدقاء، وشيئاً تجذرت صداقتنا بتحولها إلى علاقة أسرية، خصوصاً أنه اتضح لنا أن شقيقته كانت زميلة علوية رشيدي (زوجتي الثانية) في مدرسة مدني الثانوية للبنات.

كتب جيلي “مرحباً يا شوق”:

لم يكن إلا لقاءاً وافترقنا

كالفراشات على نار الهوى

جئنا إليها واحترقنا

كان طيفاً وخيالاً ورؤى

ثم ودعنا الأماني وأفَقْنا

ـــــــــ

بالذي أودع في عينيك

إلهاماً وسحرا

بالذي أبدع فيك الحسن

إشراقاً وطهرا

لا تدعني للأسى

يدفعني مداً وجزرا

أثقلت كفي الضراعات

وما تقبل عذرا

وهي أطول من ذلك. وكان بعضهم قد ادعى أن وردي لا يستطيع سوى غناء الأغنيات المنظومة بالعامية. وهذه الأغنية لحنت بعناية، ومن دون صعوبات، ونفذت بعد تدريب شاق. وشكلت تحولاً حقيقياً في مسيرتي لأنها جاءت والمستمعون لا تزال ذاكرتهم مضمخة بأغنيات مثل “بعد أيه” و”خاف من الله” و”المستحيل”، و”لو بهمسة”.

أغنية “الحبيب العائد”، وهي للشاعر صديق مدثر، لحنتها عندما كنت مقيماً في ضاحية بُرّي (شرق الخرطوم). كنت قد عدت لتوي من رحلة فنية إلى إثيوبيا. قابلت صديقي وعاشق أغنياتي اللواء المرحوم المقبول الأمين الحاج عضو المجلس العسكري إبان حكم الفريق إبراهيم عبود – رحمهما الله – فقال لي في مداعبة محببة كانت ديدن علاقتنا “انت اقعد في جولاتك مع الحبش وهنا الناس تجاوزوك بـ “ضنين الوعد”.. أغنية الفنان الكبير عبد الكريم الكابلي التي كتب كلماتها صديق مدثر.

وحدث في غضون أيام أن زارني من دون سابق ترتيب الاخ صديق مدثر وصديقه عبد المجيد الأمين. وقال لي صديق لقد أتيتك بقصيدة جميلة. وقد أعجبت بها أيما إعجاب. وبسرعة، ومن دون استعصاء، أتاني لحنها وسارعت إلى دار الإذاعة حيث أجرينا الاستعدادات اللازمة وسجلتها.

ذهبت إلى اللواء المقبول وقلت له إني سجلت أغنية اليوم وستقدم مساءاً، وطلبت منه أن يستمع إليها ويقارنها بـ “ضنين الوعد”. وتقابلنا في اليوم التالي لمعرفة رأيه، فقال لي لا داعي لأعمال بهذا المستوى لأنك لن تستطيع أن تتجاوزها! والحقيقة أنها كبيرة من أوجه عدة، إذ إنها أول أغنية تدخل القيثارة في تسجيلها وتؤدِّي فيها عزفاً منفرداً (صولو)، وكان يعزف القيثارة الفنان عثمان ألمو. كما أن كلماتها جميلة، ولا شك في أنها من الأدب الرفيع في الشعر العربي في السودان:

عاد الحبيب فعادت روحي

وعاد شبابي

يا شوق مالك دعني

أما كفاك عذابي؟

لقد شربتَ دموعي

أما سئمت شرابي؟

مرحلة الانتقال الحقيقية بعد “مرحباً يا شوق”، هي أغنية “الطير المهاجر”. وقد قدمتها عام 1964 فبل اندلاع ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964. وليس صحيحاً ما يقال عن أنها رثاء لحلفا القديمة، لكن مولدها تصادف مع مشكلة حلفا.

كان شاعرها الأستاذ السفير صلاح أحمد إبراهيم يعمل في غانا، وكتب هذه القصيدة شارحاً غربته ومعاناته الخاصة. وهو لم يعطني النص مطلقاً. حصلت عليه مصادفة أثناء عودتي بالباخرة على النيل الأبيض من حفلة أقمتها في كوستي. كان يرافقني العازف أحمد محمد خليل الشهير بأحمد بريس. حين رسونا في ميناء الدويم، اشتريت عدداً من مجلة الإذاعة والتلفزيون (كان اسمها “هنا أم درمان”)، فوجدت القصيدة منشورة على الصفحة الأخيرة، فأعجبتني وشرعت في تلحينها في الحال.

وعندما عدت إلى الخرطوم عرف عدد محدود من زملائي الموسيقيين بأني على وشك إكمال تلحين القصيدة. ومن دون علمي كان الأديب علي المك والموسيقار بشير عباس، وهما من أعز أصدقاء صلاح أحمد إبراهيم، قد سلما القصيدة إلى المطرب عثمان حسين لتلحينها. لكن صديقي العازف عبد الله عربي تصدى لهما مؤكداً جمال اللحن الذي سمعه مني. وكحلٍّ وسط اتفقنا على إقامة “قعدة” في أم درمان لتقديم “بروفة”. ومع أن التجربة (البروفة) عادة ليست مقنعة كشكل كامل لعمل موسيقي، إلا أن المرحوم علي المك قال لي لاحقاً إنني عندما تغنيت بالطير المهاجر للمرة الأولى في حفلة أقيمت في المسرح القومي في أم درمان، وكانت منقولة حية على الهواء مباشرة، كان علي المك يحلق شعره في أم درمان، وقال: “أنا جالس بين يدي الحلاق، فإذا بموسيقى فخمة وكبيرة. وعندما وصلت البيت الذي يقول “تلقى فيها النيل بيلمع في الظلام/ زي سيف مجوهر بالنجوم من غير نظام” أصبحت أتململ بنشوة في كرسي الحلاق”.

وأذكر أن الموسيقار بشير عباس ساهم مساهمة ملموسة في تسجيل الطير المهاجر، وأظن أن عزفه المميز على العود ظاهر في هذا التسجيل، خصوصاً في المقدمة. أعتبر الطير المهاجر نقلة في مسيرتي لجهة التصوير الموسيقي، وحداثة المفردات الشعرية. كلمات الأغنية لا تغازل حبيبة بعينها، بل تغازل الوطن من ذاكرة ابنٍ له مغتربٍ. مضمون جديد اتفق حوله حتى الخصوم الفكريون لصلاح، ومنهم عبد الخالق محجوب الأمين العام للحزب الشيوعي السوداني الذي قال معلقاً على الطير المهاجر: “هكذا تكون الأغنية السودانية”.

وقد التقيت مع صلاح أحمد إبراهيم شعرياً بعد ثورة أكتوبر في نشيد “يا ثوار أكتوبر يا صُنّاع المجد”. ولم نلتق شعرياً في أي عمل بعد ذلك، ربما لأنه لم يتفوق على “الطير المهاجر” في ما كتب لاحقاً.

وكنت قد أشرت إلى أن “الطير المهاجر” لم تكتب في مشكلة حلفا. الواقع أن مشكلة حلفا اندلعت قبل ذلك. وقد اعتقلت 17 يوماً في عام 1961 بعد خروجنا في مظاهرة أهالي وادي حلفا. وقد صادفت القصيدة هوى في نفسي لهذا السبب، لكن أعتقد بأن السبب الرئيسي الذي أملى عليّ اختيارها أني وجدت فيها لوناً جديداً، وقد عرضتها على صديقيّ الشاعرين جيلي عبد المنعم عباس وعلي عبد القيوم، وتناقشنا بشأنها قبل أن أشرع في تلحينها عن اقتناع بقيمتها وجمالها.

* من الشعراء الذين تغنيت بأكثر من قصيدة من أشعارهم عمر الطيب الدوش. إذا كنت تعتبر “الطير المهاجر” لصلاح أحمد إبراهيم مرحلة في حياتك، أليس الدوش مرحلة مهمة باعتباره شاعر الرمز والشعر-القضية؟

– عمر الطيب الدوش من أجود الشعراء الذين تعاملت معهم، وهو صاحب قصيدة الرمز، وترميزه يمثل معالجة مختلفة كثيراً عن معالجات غيره من شعراء الرمز. الدوش شاعر دائم التجديد. وقد زادنا تعاوناً تقاربنا الفكري، فهو شاعر طليعي عظيم. ومع احترامي لقصائد الشاعر العظيم محجوب محمد شريف الوطنية، إلا ان قصائد الدوش تمتاز بأنها غنائية، أو LYRICAL كما يقال.

غنيت للدوش “الود” عام 1965، ثم غنيت له عام 1973 “بناديها”، وفي عام 1978 غنيت له “الحزن القديم”. وفي عام 1992 غنيت له “بلد رايح”، وهي أغنية جميلة سجلتها على شريط فيديو في القاهرة وأرجو أن تتاح لي فرصة لتقديمها بشكل أطيب لأن فكرتها الموسيقية جيدة.

* كذلك لا بد أن تحدثنا عن صلتك بالشاعر الكبير محمد الفيتوري ..

– تعرفت على فيتوري في مصر حيث نشأ وتعلم. وهو شاعر كبير حقاً. وقد عاد إلى السودان حيث عين رئيساً لتحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون (هنا أم درمان). وقد غنيت له ثلاث أغنيات هي: “أصبح الصبح”، وهو النشيد الذي ارتبط بثورة 1964، وأغنية “حنين” (لو لحظة من وَسَنٍ/تغسل عني حزني/ تحملني ترجعني إلى عيون وطني)، وغنيت له عام 1985 قصيدته “عرس السودان”.

* هناك شاعر كبير كان حداؤه يملأ الأفق الفني منذ العصر الذي سبق ظهورك لكنك لم تتغن بقريضه، إنه الشاعر المغترب حسين بازرعة …

– صحيح أن حسين بازرعة شاعر كبير ومُجيد. وقد تقدمني في الانتقال من الأقاليم (بورتسودان) إلى العاصمة. لكني لم أتعاون معه، ربما لأني كنت في تلك الفترة محتكراً من قبل إسماعيل حسن. وعندما أقمت نهائياً في الخرطوم، كان بازرعة قد عاد إلى بورتسودان، ولم يكن يأت إلى الخرطوم بانتظام. لم نتعامل، ربما لأني – كرجل ريفي – لم أكن ميّالاً لأساليب بازرعة في التعامل الاجتماعي، لكنني أحب شعره جداً، خصوصاً قصائد فترته الأولى.

* تعاملت أيضاً مع الشاعر الشعبي محمد علي أبوقطاطي ..

– إحساسي أنه يكاد يكون الشاعر الشعبي الوحيد الذي يكتب غناء شعبياً يسهل تلحينه على إيقاعي “الدّلّوكة” و”التُّم تُمْ” السائدين وسط السودان. وقد غنيت من كلماته “سمح الزي” و”المرسال”. وقدمت أيضاً من كلماته أغنية “أنا البي نمّهن غنيت”، ولم تر النور رغم اكتمالها بعدما قدمتها بمصاحبة العود فقط في إحدى حلقات برنامج “أشكال وألوان” الإذاعي الذي كان يقدمه الأستاذ أحمد الزبير. كذلك تغنيت بقصيدة أخرى لأبو قطاطي وهي “كاسر النمور أب عاج”. وأيضاً أغنية “الناس القيافة”.

– و”سليم الذوق” أليست لأبو قطاطي أيضاً؟

– لا، هي من نظم الشاعر إبراهيم الرشيد، لكنها تشبه أسلوب أبو قطاطي، رغم أنها تعج بالأخيلة المدنية والحضرية، وهي من أجمل أغانيّ.

* ذكرت لي أنك لحنت لصلاح ابن البادية .. وذكرت ما كان من أمر أغنية “عارفنو حبيبي”. هل لحنت أعمالاً أخرى لمطربين آخرين؟

– هناك أغنية “مشتاقين” التي أداها الفنان عثمان مصطفى، وهي من كلمات إسماعيل حسن. وقد حذف منها عثمان مصطفى بيتاً يقول “حصل أيه مننا/ وقالوا أيه عننا” ربما لعدم تعمقه في الآداء آنذاك، خصوصاً أن هذا البيت كان يصعب أداؤه. لكن أعتقد بأن أرشيفك (للمحاور) فيه تسجيل بصوتي لهذه الأغنية قبل ان يسجلها عثمان مصطفى، وهي لقطة من برنامج “أشكال وألوان”، فيها البيت الذي أسقطه عثمان.

* في مسيرتك الفنية أيضاً الشاعر حسن عبد الوهاب (أغنيتا “ما تخجلي” و”يا ناسينا”). هل هو حسن عبد الوهاب الإعلامي التلفزيوني المعروف؟

– لا. حسن عبد الوهاب الشاعر كان معلماً في بورتسودان، وكان يزورني في العاصمة من وقت لآخر. وقد قدم لي أغنية “ما تخجلي” عام 1963، عندما ولد ابني البكر عبد الوهاب، وكنت وقتذاك أقوم بجولة في أسمره مع الفنان الكبير إبراهيم عوض.

بعد الفراغ من جولتنا تلك، قمت بزيارة لندن وسجلت عدداً من أغنياتي للقسم العربي في هيئة الإذاعة البريطانية. وأذكر أنني صادفت في لندن من أصدقائي القاضيين صلاح عووضة وصلاح حسن. وأسمعتهما في جلسة خاصة أغنيتي الجديدة “ما تخجلي” .. وكان منها هذا البيت:

خلاص كِبرتي

وليك ستاشر سنة

عمر الزهور عمر الغرام

عمر المنى

أتمنى يوم تجمعنا جنة حبنا

تبقي الأميرة

والبِطيع قلبي أنا

فصاح فيّ القاضيان: إنت مجنون؟ 16 سنة؟ ده إغتصاب!! واقترحا أن أعدل الـ 16 لتصبح 17 سنة، لكنني خوفاً ونفوراً قررت أن أرفعها إلى 19 سنة. وهي مشهورة إلى الآن خصوصاً في اثيوبيا واريتريا والصومال بـ “تسعتاشر سنة”. وأعتقد بأنها مسجلة بهذا الاسم في مكتبة هيئة الإذاعة البريطانية.

* لنتحدث عن الطمبور وأدائك لبعض أغنيات “الشايقية”. أولاً أسألك: هل أنت تقود الإيقاع داخل ألحانك أم أنك تسلم له أمرك فيقودك حتى النهاية؟ أريد أن أعرف كيف تتعامل مع الإيقاع؟

– أعتقد بأن أي مؤلف موسيقي يبدأ التلحين بتحديد الإيقاع. لا بد أن يأتي اللحن بعد مولد فكرة الإيقاع. تأمل اللازمة الإيقاعية في أغنيتي “الطير المهاجر”. اللحن ينساب انسياباً طبيعياً مع الإيقاع. أنا عادة في بداية عملية التلحين، وبعد أن أختار الإيقاع الذي أريده، أقوم بتأليف الميلودية، ومنها أستخرج الموسيقى. لم يحدث مطلقاً طوال تاريخي الفني أن فصّلت الموسيقى تفصيلاً قبل إدخال الميلودية عليها. رغم أن النهج السائد الآن أن يكون التأليف الموسيقي تركيباًً واصطناعاً حسبما نشاهد في الأستوديوهات الحديثة. الذين يقومون بتركيب الإيقاعات والموسيقى داخل تلك الاستوديوهات ناس غيرنا. نحن نملك تجربة كبيرة، فلماذا نصطنع ما دمنا نملك القدرة على الخلق والإتيان بالجديد؟ يمكننا الاستفادة من التقنية التي تتيحها الأجهزة الجديدة، لكنني قطعاً أنحاز إلى الإيقاع الحي، وليس الذي تولّده أجهزة “الكيبورد”. وأفضل أيضاً أن أسجل غنائي بآلات طبيعية، لأن الشريط الذي أنتجته في القاهرة بالتعاون مع الأستاذ يوسف الموصلي (1992) أثبت أن هذا الأسلوب يُفقد الأغنيات أصالتها (غنيت فيه “بالسلامة” و”أسفاي” و”ذات الشامة” و”فرحة”)، وأعتقد بأن هذا الشريط الذي نفذه الموصلي كان من الممكن أن ينفذ بشكل أفضل.

وهذه مناسبة لأقول إن الغناء السوداني لا يحتاج إلى تعديل عندما نهم بتوزيعه أوركسترالياً، ولا يحتاج إلى تكثيف الهارموني، لكنه يحتاج أساساً إلى خطوط نغمية تواكب الخط الرئيسي للميلودية والموسيقى الداخلية للأغنية. الهارمونية الغربية لا تتناسب مع الهارمونية الطبيعية الموجودة في الغناء الخماسي والإفريقي بوجه عام. مع الإشارة إلى وجود هارمونيات جديدة في افريقيا، خصوصاً في مالي والسنغال، وهي تناسب الغناء على السلم الخماسي.

لقد خضت تجربة الشريط المذكور لمجرد القبول بمبدأ التجريب. لكني بعد إنتاجه وتوزيعه رأيت مثل كثير من الموسيقيين والمستمعين أن الهارموني المكثف الذي أدخله الاخ الموصلي غيّر معالم الأغنيات تغييراً جذرياً. كما أن من عيوب ذلك الشريط أن عازف “الكيبورد” – وهو الآلة الطاغية على العمل كله – كان مصرياً، وربما لو كان سودانياً لأضفى الروح السودانية على الأعمال المسجلة.

وهذا الشريط يختلف كلية عن تجربتي مع توزيع أغنية “الود” التي تولى توزيعها الموسيقار أندريه رايدر، إذ كان رجلاً عريق الخبرة، وكانت خلفيته الحضارية مغايرة لخلفية الموسيقي المصري الخالص. رايدر كان من أصل يوناني، لكنه ولد في الإسكندرية.

* والطمبور والشايقية ..

– ذكرت لك سابقاً أنني عازف طمبور منذ الفترة التي سبقت دخولي المدرسة الابتدائية. ومن أول اغنياتي التي استخدمت فيها إيقاع الشايقية أغنية “الريلة” للشاعر إسماعيل حسن، وهي من ألحاني، وقد استفدت فيها من مؤثرات الطمبور في حساسيتي الفنية المبكرة، وإيقاعها يسمى “دقلاشي”، وهو إيقاع شايقي صميم، وهو أشد وضوحاً في مدائح أولاد حاج الماحي، ويتم عندهم من خلال دويتو بين الطارين الكبير والصغير. لقد تأثرت بهم جداً أثناء صغري، فقد كانوا يزورون منطقتنا كثيراً. ودعوتهم إلى منزلي في الخرطوم إبان الستينات فمدحوا وسجلتُ كل إيقاعاتهم.

من أغنياتي الشايقية المهمة “القمر بوبا”. مع أنها منظومة بكلمات شايقية قحة، إلا أني لحنتها لحناً متمدناً. وقد غناها اثنان من فناني منطقة الشايقية بالطمبور على النسق السائد في المنطقة، وهما إدريس إبراهيم وصديق أحمد، والأخير بالمناسبة هو فناني المفضل.

عندما ظهرت “القمر بوبا” كان التنافس ثراً بيننا نحن معشر الفنانين الغنائيين. ولما قدمتها كان الفنان سيد خليفة يزور مصر، وعاد وفي جعبته بعض الألحان الجميلة، خصوصاً “ليل وكأس وشفاه” التي كتب كلماتها حسين عثمان منصور ولحّنها برعي محمد دفع الله. ومع أنه كان قادراًَ على منافستي بأي لحن جميل، إلا أنه اختار الشاعر الراحل عمر البنا ليكتب له “زنوبة يابنت النيل القمر بوبا عليك تقيل” ليضربني في مقتل. غير أن أداءه لها لم يحظ باستحسان جماهيري يذكر.

* ماذا تعرف عن تاريخ الطمبور؟ ثمة نظرية تقول إنه جاء إلى بلاد النوبة من بلاد الرافدين. هل ذلك معقول؟

– إطلاقاً لم يأتنا من العراق، هو آلة خماسية إفريقية. وقد شاهدته في جميع أرجاء السودان وهو على الهيئة نفسها رغم اختلاف الحجم وطريقة الدوزنة. كان في الماضي يصنع من عصب الأبقار. وأذكر في هذه المناسبة أني رأيت طمبوراً في متحف اللوفر في باريس في الستينات وكتب عليه “آلة نوبية”، ومن شدة فرحي بالاكتشاف غادرت المتحف دون أن ألاحظ التاريخ أو المعلومات المدونة عنه، وكان مرافقي في تلك الجولة الدكتور حسن عبد الله الترابي الذي كان يدرس لنيل الدكتوراه في جامعة باريس.

والطمبور في السودان متعدد الأشكال والأصوات، فقد زارني مرة في منزلي بضاحية برّي شاب من جنوب السودان كان يعزف طمبوراً ذا تسعة أوتار، ولعل هذا الطمبور من فصيلة الهارب HARP الوترية التي يكثر استخدامها في الموسيقى الأيرلندية، بل هي شعار الجمهورية الأيرلندية.

وقد تفنن عشاق الطمبور في صناعته، ولدي الآن طمبور حديث للغاية صنعه شاب نوبي يسمى فتحي عبد العزيز، وهو يدوزن بالمفاتيح أسوة بالقيثارة والعود.

* من أعمالك الكبيرة حقاً ملحمة “يقظة شعب” الذي سجلته العام 1963 وتستغرق مدته 25 دقيقة. حدثنا عنه ..

– هذا النشيد من نظم الشاعر النوبي مرسي صالح سراج الذي كان شاعراً موهوباً في العربية والنوبية. وكان يملك موهبة فذة في ترجمة الشعر إلى الانكليزية. وأذكر أنه ترجم كلمات “يقظة شعب” إلى الإنكليزية الكلاسيكية بدرجة أدهشت بعض الأساتذة الأجانب في جامعة الخرطوم.

قدمت هذا النشيد في مستهل 1963، أي إبان حكم الرئيس الراحل الفريق إبراهيم عبود. وكانت تربطني بمرسي صالح سراج صلة وطيدة، زادت متانة خلال الجفوة بيني وبين إسماعيل حسن، فقد انبرى مرسي للرد نيابة عني على إسماعيل عندما هاجمني. وأذكر أن المرحوم إسماعيل اغتاظ جداً بعدما كتب مرسي يخاطبه “أنت يا إسماعيل ناظم ولست شاعراً”.

كتب مرسي هذه الملحمة عن الوحدة التاريخية والحضارية لأهل السودان وبلادهم. وقد أعجب بها المرحوم اللواء طلعت فريد عضو المجلس الأعلى الحاكم ووزير الاستعلامات (الإعلام حالياً)، إلى درجة أنه كان يواظب يومياً على حضور التمارين التي كانت تستغرق ساعات طوالاً.

ذات مرة أثناء أحد التمارين قال اللواء طلعت، وهو من الطليعة الرائدة التي أسست القوات المسلحة في السودان، قال لمرسي: ليه يا مرسي ما تذكر الرئيس عبود في هذا النشيد الشامل لكل تاريخ السودان؟ فردّ عليه مرسي بلكنة نوبية غلبت عليه: ما يخشِشْ! وأردف مبرراً رده القاطع: الرئيس عبود حاكم وسيأتي لاحقاً من يكتب عنه ويحكم عليه.. ده تاريخ!

استغرق تلحين “يقظة شعب” نحو شهرين، وسجله معي تلاميذ مدرسة بري الابتدائية (مكتوب على البطاقة الخاصة بالنشيد في مكتبة الإذاعة السودانية بعد ذكر الشاعر والملحن “أداء محمد وردي وطلبة مدرسة بري الدرايْسة الأولية. الزمن 25.36ق)

والحقيقة أنا أعتبر هذا النشيد إحدى نقلاتي في رحاب الأغنية الوطنية بعد نشيد الاستقلال الذي كتب كلماته الشاعر الدكتور عبد الواحد عبدالله (الذي عمل مديراً للإذاعة ثم انتقل للعمل مستشاراً لدى اليونسكو). ولم أكن قد غنيت عملاً وطنياً سواهما حتى ذلك الوقت.

* دعني أصححك .. أظنك تغنيت بنشيد لا نزال نذكره: “في 17 نوفمبر هبّ الشعب طرد جلادو”. أليس كذلك؟

– نعم صحيح. أحياناً يسهو المرء. هذا النشيد غنيته مدحاً في عهد إنقلاب 17 نوفمبر 1958 الذي تزعمه الرئيس إبراهيم عبود. كان النظام في مقتبل عهده، وكان محمد وردي في مقتبل حياته الفنية، بل كان صغيراً أيضاً. كم سنة كان عمري؟ طبعاً في عام 1959 حصلت محاولة الانقلاب التي قادها شنان وكبيدة. هذا كان تنبيهاً. غير أني مدين لهذا النشيد بشئ مهم جداً، فقد تعلمت منه درساً في الوعي السياسي، خصوصاً من اليسار السوداني.

كنت أغني في حفلة أقيمت في حرم جامعة القاهرة فرع الخرطوم (جامعة النيلين حالياً)، عندما صعدت إلى المسرح هتف الطلبة “يسقط فنان الفاشيست”. وكنت بحكم تكويني الريفي غير ناضج سياسياً، ولم أكن قد ارتبطت بعد بالحركة السياسية والتعبير عن مصالح الجماهير.

المقاطع الأربعة الأولى في هذا النشيد كتبتها بنفسي، وأكمل النظم الشاعر إسماعيل حسن. واعتقد أن هذا النشيد ينسب لي الفضل في تسمية حركة نوفمبر ثورة. ذهبت إلى الإذاعة لتسجيل النشيد، ومصادفة كان الوزير طلعت فريد موجوداً في مبنى الإذاعة. فقلت لهم “أنا عندي نشيد للثورة”. فردّ طلعت فريد:

– ما اسمها ثورة يا ابني. اسمها حركة الجيش المباركة.

فقلت له:

– هذه العبارة ليست شعرية ولا غنائية.

فطلب مني أن أنتظر قليلاً، واتصل هاتفياً بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة (السلطة)، وقال لمن حادثه: ولدنا محمد وردي عنده نشيد للثورة، فقلت ليه اسمها حركة الجيش المباركة على حسب كلام السيد الرئيس لكنه مصرّ على تسميتها ثورة. فطُلب من اللواء طلعت أن يوافق على التسجيل بالتسمية التي اقترحتها. وهذا النشيد أعتز به جداً، بلحنه خصوصاً. كنت مقتنعاً به تماماً، لذلك لست نادماً عليه مطلقاً.

كانت مرحلة من مراحل نموي. كنت معلماً في مدرسة الديوم الأولية. وقد كتبت النشيد على السبورة لطلبة الصف الرابع وعلمتهم لحنه فرددوه معي، بل سجلوه معي في الإذاعة.

بعد هجوم الشيوعيين عليّ في جامعة القاهرة فرع الخرطوم، بدأت أعي أن نظام الفريق عبود ليس الحكم المثالي للوطن. خصوصاً أنه بعد ذلك اعتقل رموز الحركة الوطنية مثل الرئيس إسماعيل الأزهري والرئيس محمد أحمد محجوب والوزير مبارك زروق. كذلك حدثت اعتقالات لعمال ولقادة الحركة الشيوعية، خصوصاً المرحوم عبد الخالق محجوب. بدأت أعي معنى الديموقراطية، وقيمة الأحزاب السياسية، ومعنى الانتخابات والبرلمان التمثيلي المنتخب.

كل ذلك أشعرني بأني اندفعت بعفوية وبراءة لتأييد حكم الفريق عبود. لكن الناس كانوا متأثرين آنذاك بالتجارب العسكرية، خاصة تجربة جمال عبد الناصر. وكلنا كنا نظن أن الفريق عبود سيصبح عبد الناصر آخر. لذلك أعتبر أن أول عمل سياسي ثوري قدمته بعد ارتفاع مستوى الوعي السياسي عندي هو نشيد الاستقلال الذي ذكرت فيه أبطال ثورة 1924 السودانية العظيمة (الملازم علي عبد اللطيف والملازم عبد الفضيل الماظ وصحبهما). وأذكر أني غنيته للمرة الأولى في حفلة أقيمت في المقرن (بالخرطوم) كانت مذاعة على الهواء، وكان يحضرها بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم، فامتعضوا واستاؤوا.

سجلت نشيد الاستقلال عام 1961. وحضر تسجيله الأستاذ علي شمو (مذيع مخضرم ومدير سابق للتلفزيون ووزير سابق للاعلام والشباب والرياضة). وكان طلبة المدارس الابتدائية في كل نواحي السودان يرددونه اثناء طابور الصباح. وليس هناك نشيد سواه لاستقلال السودان.

* متى وكيف بدأت صلتك باليسار؟ وما هي ملابسات العلاقة التي جمعتك بالزعيم الشيوعي عبد الخالق محجوب الذي أُعدم إبان حكم الرئيس جعفر نميري عام 1971؟

– أول عهدي باليسار كان قبل انتقالي إلى الخرطوم. فقد كان لي زميل دراسة يسمى محمد سيد محمد، وقد عمل “مَحْوَلْجِي” (عامل تحويل إشارات سير القاطرات) في رئاسة السكك الحديد في عطبرة (شمال السودان). وكان يواظب على مكاتبتي، ويذكر لي الحزب الجديد، الطبقة العاملة، المزارعين، وألفاظاً من هذا القبيل. وكان محمد سيد محمد عضواً في الحزب الشيوعي السوداني منذ تأسيسه عام 1946. وقد كنت أحترمه وأحبه.

كنت بطبعي شخصاً متمرداً، وكنت أرفض الكثير من القيم التقليدية السائدة في عصرنا. وكانت تثيرني أشياء صغيرة، منها مثلاً أن جدي والد أمي كان عمدة القرية، وكنت أفطن سريعاً لسعة حاله وضيق يد الآخرين، وهم السواد الأعظم من سكان القرية. بلدتنا جزيرة، ومع هذا فإن جدي العمدة، وهو الذي يحكم الجزيرة، يملك نصفها، بينما تملك النصف الآخر بقية الأهالي كلهم. أشياء لم تكن ترضيني مطلقاً.

كذلك قبل إعلان استقلال السودان، كان أبناء بلدتنا ممن نقلوا للدراسة في ثانويتي حنتوب (وسط السودان) وخورطقت (غرب السودان) يعودون في عطلاتهم ليبثوا فينا وعياً جديداً. لم أقرأ أي نشرة أصدرها الحزب الشيوعي آنذاك، لكني كنت معجباً للغاية بجريدة “الصراحة” التي كان يصدرها عبد الله رجب. كانت تتعاطف مع قضايا اليسار السوداني، وكنت أطلع عليها بإنتظام.

في عام 1948 زرت مصر وقابلت عمي عبد الوهاب حسن وردي، وأحد أبناء المنطقة اسمه سيد طه شريف، وكانا من مؤسسي الحركة الديمقراطية التحررية الوطنية (حدتو). هذه أشياء. كذلك أذكر أني سرت في جنازة صلاح بشرى، وهو طالب هندسة سوداني شيوعي توفي في أحد سجون مصر. وحضرت آنذاك عدداً من مظاهرات الطلبة السودانيين في الأزهر، وحادث “كبري عباس” الذي تصادم فيه الطلبة مع قوات حكومة صدقي باشا.

من المهم جداً وأنا أسترجع جذور هذه الحقائق في حياتي أن أذكر أن جدي الأول الذي رباني وزوجني ابنته (زوجتي الأولى ثريا) كان قد عاصر انتصار البلاشفة عام 1917 في روسيا، وكان بحكم اطلاعه على الإنكليزية والفرنسية والعربية محيطاً بهذه الاشياء، وكان يؤانسني فيها كثيراً.

* هل كنت تزور مصر منذ ذلك الوقت؟

– زرتها ثلاث مرات قبل أن أصبح فناناً. مرة لا أذكرها لأني كنت صغيراً جداً. الثانية كانت عام 1946. كنت قد قُبلت في مدرسة الإصلاح في عطبرة، ونقلت إلى مدرسة الأقباط المصرية. وكنت هزيلاً نحيلاً، وتضايقت جداً من أن معظم زملائي من أبناء الاقباط كانوا أكثر بدانة مني. كتبت رسالة إلى جدي الذي كان يعمل في السرايا الملكية في مصر، وأبديت له عزمي على ترك هذه المدرسة، فرد على رسالتي بأن طلب مني الحضور إلى مصر، وفعلاً غادرت إلى القاهرة.

أذكر جيداً أن زيارتي تلك صادفت زواج شاه إيران الراحل من فوزية أخت الملك فاروق. كان جدي يحاول إقناعي بالالتحاق بالأزهر، فقلت له إن رغبتي هي الالتحاق بمعهد الموسيقى، فطردني من منزله! وربما لو كنت سمعت نصيحته لأصبحت شيخاً معمماً، أو على الأقل كنت سأصبح موسيقياً من شاكلة الموسيقيين السودانيين الذين ارتبطوا بالموسيقى المصرية!

على كل، عدت إلى القرية، وعينت مدرساً محلياً (مجلسياً) عام 1948. وبقيت معلماً حتى 1959، وآخر درجة بلغتها في الترقية هي الدرجة هـ (SCALE H). وربما لو واصلت التدريس لوصلت درجة “مفتش” على ما كانت تقول خالتي التي لم تفهم قط لماذا تركت الوظيفة لأصبح مغنياً في الإذاعة!

* منذ متى صرت تعتبر نفسك فناناً كبيراً؟ أعني متى بدأت تعي وزنك ومسؤوليتك؟

– طبعاً ذكرت لك تجارب وأشياء. كنت قبل مجيئي إلى الخرطوم فناناً معروفاً على مستوى المنطقة. لكن هناك علامات فارقة، منها أنني منذ عام 1960 بدأ يتم اختياري عادة لأكون آخر مطرب يختم الحفلات، وذلك لإبقاء الجمهور حتى آخر فقرة في الحفلة. وهو طبعاً استفتاء، والحضور لا شك عينة تمثل قطاعاً واسعاً من المستمعين. خصوصاً أن المسارح كانت تنظم الحفلات الغنائية في السابق لأهداف تجارية بحتة.

كذلك منذ عام 1963 لم أصعد مسرحاً وأنا أحمل العود بيدي. وكان ذلك خروجاً على التقليد السائد، بينما كان الزملاء الرواد “يخلفون” أرجلهم على كرسي أو منضدة للتمكن من عزف العود الملازم للغناء. هذا أتاح لي حرية كبيرة في التحرك على الخشبة والتعبير باليدين.

* هل تغير شئ في حياة المشتغلين بالطرب والموسيقى طوال حياتك؟

– العازف السوداني كان في زماننا السابق لا يتقاضى أجراً في مقابل مشاركته وحضوره التمارين استعداداً لتقديم الأغنيات الجديدة. لذا كنا نذبح خروفاً، وكان يتبرع عدد من الزملاء الفنانين بالحضور وإبداء الرأي، وكانت الروح طيبة في مجملها، ولم يكن الاحتراف قد شاب الفن بعد. الفن نفسه لم يكن يدر مالاً، كان هواية وعشقاً. ولم تكن الحياة معقدة بصورتها الراهنة. وأكبر أجر تقاضيته في ذلك الزمان 15 ألف جنيه سوداني (كم تساوي بجنيه هذه الايام؟) من صاحب فرح أحييته وشرفته السيدة أم كلثوم (كوكب الشرق) أثناء زيارتها للسودان عام 1968.

* كانت لك فرقة موسيقية خاصة بك، وتملك محلاً تجارياً في الخرطوم، وتركب سيارة مرسيدس فارهة.. مع ذلك تدعي أنك اشتراكي وتقدمي..

– (ضحك طويلاً) … وهل الاشتراكية والنضال يحرمان عليّ ركوب المرسيدس أو بناء بيت واسع؟ هذه الاشياء لا تمثل في نمط التفكير السوداني تطلعاً برجوازياً. أنا أسكن في حي الكلاكلة صَنْقَعَتْ، وهو حي شعبي حتى النخاع. أما المرسيدس فيستطيع أي سوداني مُجِد أن يمتطيها.

* كيف تتعامل مع الجنس الآخر؟ ألا زلت تتفاعل مع الجمال بعد الستين؟

– اظن بحكم أني مغنواتي قديم لي صلة وثيقة مع الجنس اللطيف من خلال فني وأغنياتي وموسيقاي. ورغم تقدم العمر وتراكم سنوات الخبرة لا أزال أنسجم انسجاماً شديداً عندما أشاهد وجهاً جميلاً.

* هل تدرك أن طبيعة صوتك تغيرت مراراً مع تقدم سنوات العمر؟ كيف تنظر إلى هذه النواحي؟

– منذ بدايتي عام 1957 وحتى الآن لا بد أن صوتي تغير كثيراً، وهو أمر يمكن لأي متأمل أن يلاحظه. لكل مرحلة مذاقها. وطبيعة العمر أن يكتمل نضج الصوت ويتخذ مساره الصحيح ومع تقدم العمر تبدأ تنخفش ذبذباته.

الأصوات عندنا في الموسيقى تصنف “باص” و”تينور أول” و”تينور ثاني” حتى تصل إلى “باريتون”. وقد بدأ صوتي “تينور أول”، ثم صار “تينور ثانياً”. وأعتقد أنه يندرج الآن في مكان بين التينور الثاني والباريتون. لأني أستطيع الآن أن أودي أغنيات كنت أؤديها عام 1970 من دون خطأ، بل ربما بعمق أكبر.

التغير الصوتي شر لا بد منه في حياة الفنان، لكن هناك فنانين لا تخرب أصواتهم مطلقاً مهما تراخت ذبذباتها. والفنان الذكي عليه ألا يغني أغنياته الأولى في مقامها الأصلي نفسه. لذلك تعالج الأصوات على البيانو لتغيير مقام الأغنية. وعدم التنبه التعليمي لمثل هذه النواحي ربما كان وراء المتاعب التي عاناها المطرب الكبير عثمان حسين في السنوات الأخيرة. فهو يريد أداء أغنياته التي سمعناها خلال الحرب العالمية الثانية على منوالها ذاك نفسه وهو في هذا العمر. مستحيل. لذلك ضروري أن يتعلم الفنان شيئاً من علوم الموسيقى.

بالنسبة إليّ في هذا العمر اضطررت إلى خفض بعض المقامات والسلالم الموسيقية. لكني في الوقت نفسه أجد قدرة فريدة على رفع مقامات وسلالم أخرى أستطيع أن أصرخ فيها عالياً وبارتياح شديد. ولو لم أكن قادراً على ذلك لما فعلت. وهذه قدرة من الله.

* الحقيقة أن الكلام الجميل يكثر ولا يمكن قطعه كل مرة لتتبع خيط بعينه. على كل نريد أن نستدرك بعض الجوانب. تحدثنا عن ثورة نوفمبر والفريق عبود ورجاله. هل هم أول قيادات تسمع بها أو تراها في حياتك؟

– لا. رأيت قادة الحركة الوطنية مثل الرئيس الأزهري، ومحمد أحمد المرضي، ومبارك زروق – رحمهم الله – عندما زاروا بلدتنا في طريق عودتهم إلى السودان قادمين من مصر عام 1952. وأذكر أني قدمت إحتفاءً بهم نشيداً مع تلاميذ مدرسة صواردة الأولية (الابتدائية) الذين كنت أعزف لهم العود.

ومرة دعاني الوزير محمد نور الدين إلى مأدبة كبيرة أقامها بداره في الخرطوم، ودعا إليها كبار زعماء البلاد، وكان في طليعتهم الرئيس الأزهري. وعندما رآني وعرف أني الفنان محمد وردي، قال لي “إنت مش عملت النشيد مع الطلبة”؟. فقلت له: نعم. فردّ: منذ تلك الأيام توقعت لك أن تصبح فناناً.

ومن السياسيين الذين أحبوني وأحببتهم خضر حمد عضو مجلس السيادة (هيئة رئاسة جماعية) السابق. أذكر أنه زار الإذاعة أثناء قيامي بتسجيل أغنية “قصة حب” (حَبي حُبّك شاغلني). وطلب من المدير السابق للإذاعة أبو عاقلة يوسف أن يجمعني به بعد الفراغ من التسجيل الذي سمع مقاطع منه أثناء زيارته للأستوديو. وعندما التقينا قال لي إن الأغنية جميلة، وأنها تتسم بلون جديد، واعتبرني فناناً واعداً. كان ذواقاً وفناناً. وظل يتابع مسيرتي بتقدير حتى وفاته.

* سألتك عن معرفتك بعبد الخالق محجوب… أظن أنك نسيت..

– تذكرت أيضاً في شأن الشيوعية أني كنت أسمع بها وعنها أشياء كثيرة جداً من إبن بلدتي المرحوم محمد صالح إبراهيم ، وكان يقيم مثلي في ضاحية بري. وسمعت من الفنانين الذين سبقوني أن محمد إبراهيم نقد الأمين الحالي للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني كان ضمن لجنة نقابة الفنانين السابقة التي كان مقرها جوار مستشفى أم درمان. ومع أني لم أتحقق من ذلك، إلا أني أعرف جيداً أن نقد مغن جيدٌ.

عبد الخالق قابلته أول مرة في منزل محمد توفيق (وزير الاعلام والخارجية السابق وهو من أبناء حلفا)، إذ أولم لنا توفيق إبان عمله مديراً لوزارة العمل. وجدت هناك عبد الخالق محجوب وأحمد سليمان. وسألني الأخير (تحول من شيوعي إلى جبهة اسلامية قومية وبقي حتى 1995 سفيراً للسودان لدى الولايات المتحدة) عن عدد التقدميين في نقابة الفنانين، وسألني كثيراً عن بعض شؤونا التنظيمية كموسيقيين. فتدخل عبد الخالق وقال له: “ياخي ده راجل فنان. الله يلعن السياسة. دعه يسترح ويغني لنا”. فسكت أحمد سليمان وغنيت. بهرني بصمته، وإصغائه الجيد. كان مؤدباً ومهذباً جداً.

من شباب اليسار الآخرين الذين ربطتني بهم علاقة طيبة لاحقاً أعضاء لجنة اتحاد طلبة جامعة الخرطوم، وكنت ألتقي منهم علي عبد القيوم (شاعر)، وعثمان النصيري (قانوني ومسرحي وصحافي)، ومحمد المكي إبراهيم (سفير وشاعر). كانوا أصدقائي، وكانوا يزورونني في المنزل. ربما قادني ذلك إلى نوع من الإبداع والوعي الجديد.

طبعاً غنيت قصائد محمد المكي إبراهيم لثورة أكتوبر 1964 “أكتوبر الأخضر” و”من غيرنا يعطي لهذا الشعب معنى أن يعيش وينتصر”. وغنيت لعلي عبد القيوم نشيد “نحن رفاق الشهداء”. وغنيت له قصيدة عاطفية رائعة عنوانها “بسيماتك”. والغريب أني لحنتها وأديتها فقط بالطمبور، وهي مسجلة في برنامج خاص وتبثها الإذاعة من وقت لآخر وأنوي أن أقدمها مع فرقة موسيقية مكتملة. وقبل انتقالي إلى لندن، في القاهرة بدأت ألحن قصيدة جميلة لعلي عبد القيوم عنوانها “روعة المأمول”، وهي أغنية وطنية جميلة، يقول فيها:

في آخر الليل الذي أسرى

دلف الجنود بجثتين إلى الجبّانة الكبرى

الجثة الأولى: جسد نحيل خلته جسدي

فوجدته بلدي

والجثة الأخرى: جسد نحيل خلته ولدي

فوجدته جسدي

* كونك حاضراً على مر عهود الحكم التي شهدها السودان منذ الاستقلال بمكانتك الوطنية والقومية المتفردة، هل كانت لك علاقات مع رأس الدولة باعتبارك قمة فنية كما يصفك محبوك؟

– كنت ألتقي الرئيس الفريق إبراهيم عبود. وبعد تنحيته من الحكم عقب ثورة أكتوبر المجيدة كان يسكن شارع 45، بينما كنت أقيم في شارع 47، في حي إامتداد الدرجة الأولى. وكان – رحمه الله – يبادر في الأعياد بزيارتي مهنئاً. وكنت أعاتبه على المبادرة وأن ذلك حقه علينا بحكم صغر سننا، كان يقول في لطف: “نبتغي الثواب فحسب يا ولدي”. كان بسيطاً وهو في أوج حكمه، وبقي كذلك حتى مماته في مستهل ثمانينات القرن العشرين.

جعفر نميري قابلته مرة واحدة قبل تسلمه الحكم، وذلك في حامية جبيت (شرق السودان التي عاد منها إلى الخرطوم في عطلته حيث قام بانقلاب 25 مايو (أيار) 1969 وبقي في السلطة حتى 1985). لم أحبه رغم ادعائه أنه يحب أغنياتي. اعتبرته – في انطباعي عنه – رجلاً عنهجياً، ليس لديه إحساس بحركة الموسيقى، حتى خطواته في الطابور العسكري مختلة الإيقاع، ولا أظن أنه كان يستطيع أن يرقص مثل (الرئيس الزائيري) موبوتو أو (فرانسوا) تمبل باي (رئيس تشاد السابق).

سر الختم الخليفة (رئيس وزراء حكومة ثورة 1964) .. ومحمد أحمد محجوب (رئيس الحكومة السابق) .. كلاهما من أصدقائي الأعزاء. يا إلهي … كانت بيننا صداقة حميمة. ورغم إعجابي بشعر محجوب رحمه الله لم أغن منه شيئاً، وكنا نتناكف كثيراً في جلساتنا الخاصة.

* هل صادقت صحافيين؟ إنها فئة تلعب على الدوام دوراً في حركة المجتمع السوداني على مر العصور. أليس كذلك؟

– تربطني علاقات ومواقف مع كثيرين منهم. عانيت كثيراً من جور الأستاذ حسين عثمان منصور صاحب مجلة “الصباح الجديد”. واعتبرت ان مجلته حملت عليّ لدرجة متابعة حياتي الخاصة. واذكر أني تهجمت عليه في مكتبه بوزارة الإعلام بعدما نشر خبراً في مجلته زعم فيه أني تقدمت إلى خطبة فتاة من مدينة واد مدني لكن ذويها رفضوا طلبي، بدعوى أنني شخص مغرور! ولولا تدخل ابن خالتي الأستاذ أحمد محمود الذي كان مديراً للتصوير في وزارة الاعلام لوقع اشتباك. غير أننا طبعاً تصافينا وقد زرت الأخ حسين في منزله بلندن، بعد إلحاح منك (للمؤلف)، وتسامرنا طويلاً.

أحببت الصحافي محمد الخليفة طه الريفي. اما الصحافي الفني سليمان عبد الجليل فهو صديق عزيز جداً، لكني رفضت مطلقاً الإعتراف بشاعريته. وكلما زارني بإحدى قصائده الجديدة رفضتها. زمان كان أفضل من يكتب في الفن الأستاذ رحمي سليمان. أما ميرغني البكري وسليمان عبد الجليل ونعمان على الله فنقدهم كان انطباعياً يستند إلى المزاج الخاص والمجاملات.

هناك طبعاً صلتي بأبناء حسن يس .. معاوية، ومدثر، ويس. واعتقد ان يس قبل مدثر، أليس كذلك؟ هي صلة حميمة وأسرية وتقوم على تقدير متبادل، وتقدير ناقد أيضاً، وهي من دون شك علاقة بنّاءة يفيد منها المجتمع بأسره وليس محمد وردي وأهله وحدهم.

على كل حال أنا بطبعي إنسان “عُشَري”، ولي علاقات مع فئات مختلفة، لكني دائماً أحرص على تفادي الطبقات الأرستقراطية بحكم طبيعتي وتكويني. وإذا خيّرت أن أقيم حفلة في أحد مكانين: الموردة أو بيت أسرة أرستقراطية كبيرة، لاخترت الموردة. ربما كانت هذه عقدة في مزاجي النفسي. أنا أحب الناس لدرجة أني أشعر بالقرب منهم من دون خوف او ريبة، رغم أن بعضهم يجعل بيني وبينه مسافة.

* ضمن فترات إقامتك في المنفى الإختياري مكثت في المملكة العربية السعودية …

– أساساً ذهبت إلى السعودية العام 1983 بعد زيارتي الشهيرة لليمن الجنوبي بدعوة من الرئيس السابق علي ناصر محمد. دعاني أحد أقاربي إلى زيارة المملكة. وبعد ذلك تيسر لي الحصول على إقامة نظامية فيها. وقد تعاطف معي كثيراً الأمير الراحل عبد الرحمن بن سعود، ربما لإحساسه بكوني فناناً خارج وطنه. وقد اكتشفت لطفه وحضور بديهته وشاعريته، وهو إنسان يرتاح إلى الفن الراقي الجميل.

أذكر مرة ونحن في مجلسه العامر سألني عن مزهري. فأجبته بأنني لم أحضره معي، فما كان منه إلا أن أوفد رسولاً إلى السوق فأتى لي بعود لا زلت أحتفظ به ذكرىً وتجسيداً لعلاقة ممتدة.

* بعد السعودية اخترت مصر مستقراً. هذا الجمهور غير الخماسي الثقافة، في مصر والسعودية وأخيراً بريطانيا، كيف تنقل إليه فنك؟

– الاتجاه السائد الآن يتمثل في تشكيل الوجدان عبر الإيقاع. لكل عصر جيله، والجيل المعاصر هو الذي يفرض طريقة إبداعه ورقصاته. لا أستطيع أن أقلل من أهمية الكلمة في توصيل العمل الموسيقي، ولكن الاتجاه السائد في العالم الآن أن معظم المؤلفين الموسيقيين ينزعون إلى السلم الخماسي، لتنوع ألحانه، وخفة ميلوديته، وهو السلم الغالب في معظم أنحاء القارتين الآسيوية والأفريقية. لذلك يبدو الغناء العربي الذي يعتمد على الإيقاع الرتيب الخالي من المركبّات ممجوجاً. وأرجو ألا يغضب مني الأخوة العرب لأن موسيقياً كبيراً في شموخ الأخ عمار الشريعي أكد لي أن لا مخرج من أزمة الموسيقى العربية إلا باللجوء إلى السلم الخماسي لتنويع إيقاعاتها. ولا شك أن الشريعي ملحن مقتدر وغزير الإنتاج ومواكب.

* شهرتك في ليبيا أكثر منها في أي بلد عربي آخر. الليبيون والسودانيون يدركون أن العقيد القذافي كان يكن لك وداً خاصاً. ما هي حكاية العلاقة التي توجت بأن تغنيت له بقصيدة “فارس من الصحراء”؟

– ذهبت إلى ليبيا أثناء حكم نميري، وكانت هناك علاقة توأمة بين انقلابي الفاتح الليبي ومايو السوداني. مثل نظام نميري، طرح القذافي شعارات كبيرة وتقدمية تلقفها الشعب الليبي بإقبال شديد. وكنت شاهد عيان عندما أعلن القذافي إجلاء الجيوش الأجنبية من قاعدة عقبة بن نافع. وكان إنجازاً كبيراً.

زرتها مرة ثانية العام 1975. وجدت تحولات كبيرة تمثلت في بناء مشاريع البنية الأساسية. وكان الكتاب الأخضر قد بدأ يوزع ويقرأ على نطاق واسع، وهو بالنسبة لي نظريات فيها ايجابيات وسلبيات.

المرة الثالثة كنت أزور اليمن عندما تلقى الملحق العسكري الليبي برقية تفيد بأن قائد الثورة الليبية يرجو الإتصال عاجلاً بالفنان محمد وردي للحضور إلى ليبيا بأسرع ما يمكن. وكان القذافي قد شرع وقتئذ في هدم السجون، العام 1988. ذهبت إلى طرابلس مروراً بدمشق. ووجدت مطربين عدة من تونس ومصر والمغرب وسوريا والخليج. حقاً رأيت سجوناً مهدّمة رغم كثرة الأقاويل في ذلك.

ومنذ الوهلة الأولى بدا القذافي مهتماً بنشيد “أصبح الصبح”. وجدت تظاهرة إعلامية بانتظاري فور وصولي إلى طرابلس، ونقلت إلى غرفة كبار الزوار. وفي يوم الاحتفال بهدم السجون رأيت القذافي يقف في منصة شاهقة يخاطب الشعب الليبي. وفجأة وأنا أتابع ذلك المشهد طُلب مني التوجه فوراً إلى منصة القائد. وصعدت إلى حيث يقف فعانقني ورفع يدي إلى الملأ وصاح هذا من غنى “أصبح الصبح فلا السجن ولا السجّان باقٍ”، وطلب مني أن أتغنى بالنشيد. وغنيته فعلاً من دون فرقة موسيقية. منذ تلك اللحظة أصبحت معروفاً لدى الليبيين عامة. وقد هالني فعلاً ما تحقق على صعيد الطرق والكهرباء والاتصالات، وكان الفرق كبيراً جداً بين ليبيا على عهد القذافي، وليبيا التي شاهدتها قبل ذلك.

آخر عهدي بليبيا أنها من دون أن تدري يسرت لي مخرجاً من السودان بعد إنقلاب الدكتور الترابي. ففي عام 1989، وتحديداً بعد مضي 85 يوماً على الإنقلاب العسكري، جاءتني دعوة رسمية من الجماهيرية إلى حضور احتفال لتوزيع أوسمة أنعم بها القذافي على بعض الشخصيات. وقامت وزارة الخارجية السودانية بكل الإجراءات المتعلقة بسفري مع أعضاء فرقتي الموسيقية، وسلمني مندوبها تذاكر السفر، وقام بتوديعي عبر قاعة كبار الزوار في مطار الخرطوم.

وكانت المفاجأة بانتظاري في ليبيا: أنني كنت ضمن المبدعين الذين قرر الزعيم الليبي أن ينعم عليهم بوسام ذهبي. وقد أتيحت لي خلال هذه الزيارة فرصة الجلوس إلى القذافي فشعرت ببساطته من قرب. وكانت تلك آخر مرة أرى فيها ليبيا والسودان أيضاً.

سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم

سودانايل أول صحيفة سودانية رقمية تصدر من الخرطوم